夹在两地的人:当大陆青年走进大埔火灾现场

“你有帮手,有出一份力,就会觉得你更加属于这个社会。”

提示:本文字数约7500,阅读约需15分钟

作者 / 林川

图片 / 作者&受访者

香港大埔宏福苑于2025年11月26日发生五级大火,全苑共8座大厦,其中7幢起火,造成至少168人死亡(包括1名消防员殉职)、79人受伤。火灾发生后,香港公民社会激起千层浪。

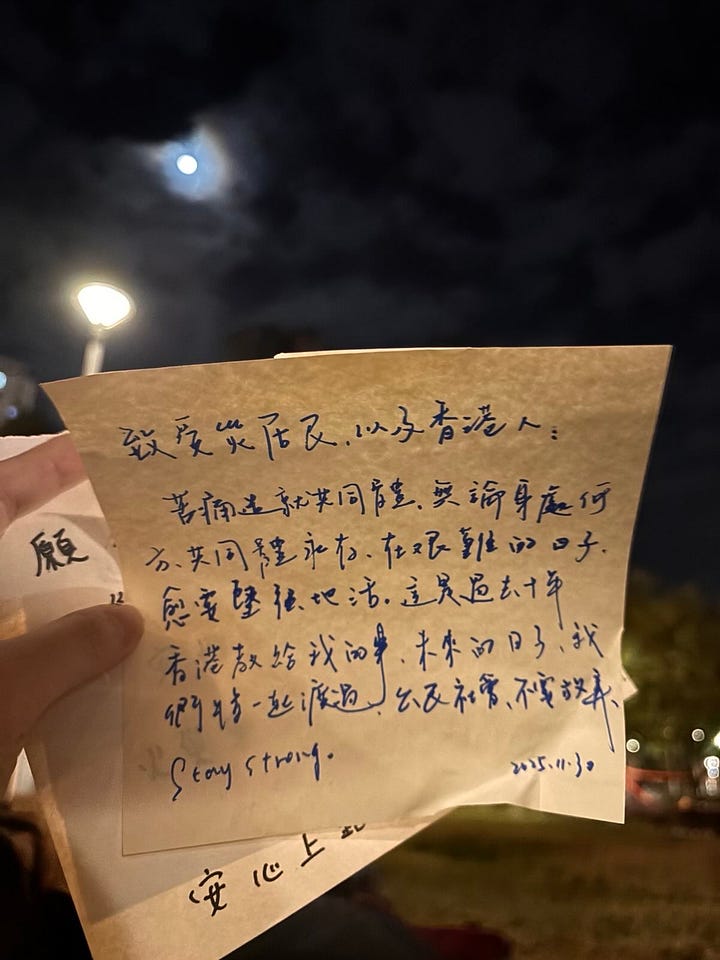

先是义工从四面八方涌来大埔,迅速集结成临时物资站,排成人链运送物资。民间建立供居民报平安的网页,协助在混乱信息中寻人与宠物。同一时间,关心移工的民间组织也站出来为边缘群体发声。除了前线支援,大批市民到宏福苑楼下公园哀悼,悼念的花海、留言纸条无数。

民间的自发力量当中,有不少是大陆背景的年轻人。他们有的在香港居住生活数年,有人特地从大陆跨过关口来悼念。这班大陆行动者为何来到大埔,他们参与了哪些在地行动?他们的经历和观察,给香港带来什么,又能给大陆公民社会带来哪些反思和行动可能?

一、无论是哪里人,先帮忙再说

宏福苑起火的消息传出时,James正在中环看音乐会。手机里的新闻一条接一条跳出来。最初只是火警,随后是「严重火灾」,再后来,社交媒体上开始有人问需不需要帮忙,有人已经动身前往现场。

晚上十时,James赶到了大埔墟。刚出地铁站,空气里有刺鼻的焦味。站外的柱子上,有人用纸皮写了几个字——「物资联络站」。旁边搭起一张长桌,桌后堆着纸皮箱和零散物资,桌前排起一条人龙。没有人组织,也没有明确分工,义工却已经聚拢起来,把这里变成一个临时的物资中转点。一箱箱物资从私家车、货车上卸下,经由这里,再被分派到不同的社区支援点。

James看见有人推着手推车,一趟一趟把矿泉水往宏福苑方向送,便自然走进了队伍。队伍里几乎都说粤语,有上了年纪的街坊,也有穿着校服的中学生。大家低着头搬水、抬手递物,很少交谈,偶尔有人用普通话问一句「哪里需要帮忙」,对方便用不太流利的普通话回应。「反正有人喊一声,有东西来,你就先接住,接住之后搬过去。」James回忆当时的状态,「无论你是哪里人,本地也好,大陆也好,先帮忙再说。」

无声的秩序在大埔不同地方重复。后来,James来到另一物资点广福邨平台。火灾发生后,部分宏福苑居民逃到这里。站在平台上,能望见烧得焦黑的大楼,有居民关心救火情况,不舍得走,就在商场走廊打了地铺。

物资不断送到,食物、纸巾、毛毯堆在一起,来不及分类。混乱之中,几个人站了出来,自发排成一列,把外面的物资一手一手往里传——转身、递物、再转身。

「突然之间,好像回到2019年,那种大家心连心的感觉。」他说。那时James还在大陆读书,只因为关注反修例现场,特地来过香港几次。来到香港生活之后,也一直关注这里的公民社会,也清楚这几年它经历哪些变化。「现在被打压得那么惨,(香港的公民社会)都还能站得出来。」他感慨。

柯俊豪是第二天早上来到宏福苑的。前一晚,他和朋友搭的士回家,在后座用普通话聊天。提醒司机不要兜路后,对方突然话锋一转,问他们知不知道香港发生了大火,又追问「知不知道这背后的原因是什么」。

柯俊豪看了新闻,回答是资方不愿承担安全责任、没有遵守规章。司机却提高声量,说「不是,是中国的问题,因为中国人把香港搞乱,做事特别随便。」柯俊豪生气反驳,争执不断升级,司机的车速也越来越快。他们决定提前下车,临走前,司机还朝他们喊:「你们滚回大湾区吧。」

「唉,明明我们来香港,是想做一个好中国人,但是这些地域歧视,好像怎么都逃不掉。」柯俊豪说。

第二天,他决定去大埔亲眼看看。他加入了之前参与过义工服务的移工组织做现场协助,在物资站协调市民捐赠的资源,帮忙打包、分类。在那里,他看到不少从深圳、广州跑过来的人,「都是二十来岁的年轻人」。

有人走到摊位前,用英文问需不需要帮忙。柯俊豪看了看,对方像是说普通话的,便问了一句。对方点头,说是从深圳过来的,看了新闻,觉得这里需要人手。「结果来了之后,发现这边其实并不缺人,人太多了。」柯俊豪说,「他们是问了一圈下来,别的地方都不需要帮忙,才过来我们这边。」一边,不断有人跨境来帮忙;另一边,却有声音把责任全推到「大陆人」身上,让柯俊豪感到唏嘘。

二、 在不确定之中,试图为他人留下些什么

晓欣同样是一名义工,不过,她大部分时间都对着电脑和手机。

火灾发生后,她自发整理移工的死亡、受伤和失踪名单。在香港,这群人更常被称作「外佣」「姐姐」,但她更愿意用「移工」(migrant worker)来称呼她们。

民间很快自发建立起「宏福苑报平安」网页平台,供居民登记单位和平安状况,也有人提交失联者和宠物被困的信息,再由义工核证协助。但这个平台只有中文,许多移工急着了解情况,却找不到可靠的资讯入口。

晓欣开始开始一条一条对照平台信息,整理受影响移工的名字。信息零散而混乱,平台上移工名字也不全。社交媒体上,有自称移工雇主的人发帖,晓欣会点进账号翻查过往内容,进一步联系再决定是否采信;政府和民间援助渠道的信息多在中文网络流通,她便翻译后传回移工的通信群组。

「当时很多移工NGO和草根组织,都是很忙乱的状态,没有那么正式地招募义工。大家都是在网络上大概知道哪里有需要,看见有用的资讯,就先转发、先翻译。」晓欣说。

前几个晚上,她几乎没有好好睡过一觉。凌晨两三点,她仍在不断刷新火灾信息,担心漏掉任何更新,看到连Threads都不再推送新的相关内容。悲痛和焦虑交织在一起,身体始终处在紧绷状态。

晓欣想起几年前的新冠疫情,那时她也曾在线上对接需求信息,打电话确认哪个医院缺口罩、防护服,在不确定之中,试图为他人留下些什么。「当我感觉看了很多新闻,却什么都做不了的时候,我就很想去做志愿者。不管做什么都好,反正能出一份力是一份力。」晓欣说。

根据香港劳工及福利局统计,这次大火一共造成161人死亡,当中10名为移工。整理名单时,晓欣几乎看过每一位移工死者的名字、照片和零散的生平信息。在「宏福苑报平安」页面上,晓欣看见有的名字最初被标记为失踪,后来转为确认死亡。

「被标记死亡的时候,她们的名字甚至都是不完整的。」晓欣说,「那一刻我突然觉得,整理名单挺重要的。我希望尽可能地把这个死者的故事,起码是她的全名吧,一一记录下来。我希望她被悼念的时候,至少有一个完整的名字,大家能够感知到她是谁,而不是一个冰冷的死亡数字。」

疫情期间,柯俊豪也做过线上志愿者。在宏福苑,是他第一次长时间在现场参与救援。「人们聚在一起,和在线上连结,是很不一样的。」柯俊豪感触很深,「在场的时候,你会更加切身体会到,我们都在为这件事情努力,那种同呼吸共命运的感觉,在线上是没有的。线上开会的时候,心里的恐惧多于连结。」

三、一路以来,第一次不用藏起眼泪

宏福苑大火触动了许多人。火灾发生后的第一个周末,大批市民前往灾场附近的公园献花悼念。人群安静地汇聚、移动,手里捧着一束白花,排成蜿蜒的人龙,有时一排就是一两公里。有人走了两个小时,从天亮走到天黑,只为在终点放下一束花。

Marwan是在周日晚十一点,从社交媒体上看到这些画面的。她打开地图,搜索距离最近的派出所办理港澳通行签注,并在当晚订了火车票,第二天一早就动身来香港。「听起来有点突然。」她说,「但如果我可以去现场悼念,是我想做的事情。」

她也有顾虑。Threads上有人提醒,火灾头七之前是「被官方允许」的悼念期,之后会被清场。「我当时是周一去的,就觉得如果再往后,我会有点害怕,害怕悼念又成了一个不被允许的事情。」

来香港的高铁上,Marwan反复想着这场大火带来的破坏,想着那些死去的人、流离失所的人,为这场本可避免的人祸而愤怒;再远一些,是反修例之后,为香港社会经历断崖式收缩而难过、愧疚。复杂的情绪在车厢里一层层涌上来,Marwan忍不住流泪。她用外套罩住头,把自己埋起来。「我觉得自己太奇怪了。那个时候我身旁坐着一个大爷,车厢里很安静,其实我不知道我什么时候可以哭。」

第二天早上,她来到大埔,下了地铁站,顺着人流走向宏福苑。在天桥上,她看见有人穿着军绿色衣服、戴着帽子,像是在维持人群秩序,身体下意识紧绷起来,「就像我在中国看到警察」。「自从一九年之后,我对香港的状况太没有体感了。我不知道线在哪里,这个现场到底被允许成了什么样。」Marwan说。

来到公园,花一束束堆叠成海,空气里弥漫着花香。有人静静地站着,有人眼眶通红。她先是站在人群里,看着那些留言纸条、白花和一张张哭过的脸,像是在确认什么。直到看见烧焦的大楼,她的情绪才终于绷不住了。

「看见大楼的第一下感觉很深,我就靠在公园的柱子上哭了起来。觉得太伤心了,太愧疚了,太糟糕了。」Marwan说。那是她这一路以来,第一次不用把眼泪藏起来。

一个阿姨看见她,轻轻拉了拉她的手臂,把她的头放在自己肩膀上,抱住她。阿姨问Marwan说粤语还是普通话,问她从哪里来。「很伤心,所以想要过来看一看,对吧?」阿姨用蹩脚的普通话跟Marwan说。接着,她从包里掏出一个饭团和一瓶茶递给水,说「我的包太重了,你要帮我分担一点哦」。

不远处,有几位女生坐在草地边,牵着家里的金毛,表示如果现场的人需要安慰,可以上前摸摸它。Marwan也走过去,抱了一下那只狗。有人拿着抽纸,递给每一个眼睛红红的人。

「公共悼念的空间,我是去了一趟香港,才从身体上感受到它有多重要。」Marwan说。那是她第一次,在一个公共空间里,被允许哭出来。「那天觉得心里平静一点,不是说不伤心了,但你有一个可以难过的空间,你被允许站在那栋建筑前,你被允许在那里哭,这个事情本身就是一种治愈。」

在大陆,她从未真正拥有过这样的经验。「我不知道别的同温层会不会有一个线下空间,可以抱团取暖什么的。我自己这几年生活状态、居住地都不太稳定,很缺少这样的同伴。」

她记得,三年前,同样是十一月底,乌鲁木齐市一个小区发生火灾,却因新冠封控措施阻碍了救援,居民无法逃生。大火发生后,她只能在朋友圈几乎「发疯」似地转发信息,想让大家关注,一天八九条,但回应寥寥;之后引发的白纸运动,她看见自己所在的城市,一些年轻人为火灾死者上街悼念,反对疫情封控清零政策。「但那从来不是一个安全的空间。你是提心吊胆的,后来有警察过来抓人。要在网络上发点什么也可能会有麻烦。我没有经历过,没有恐惧的哀悼。」

四、向前一步守护生命,而非退后

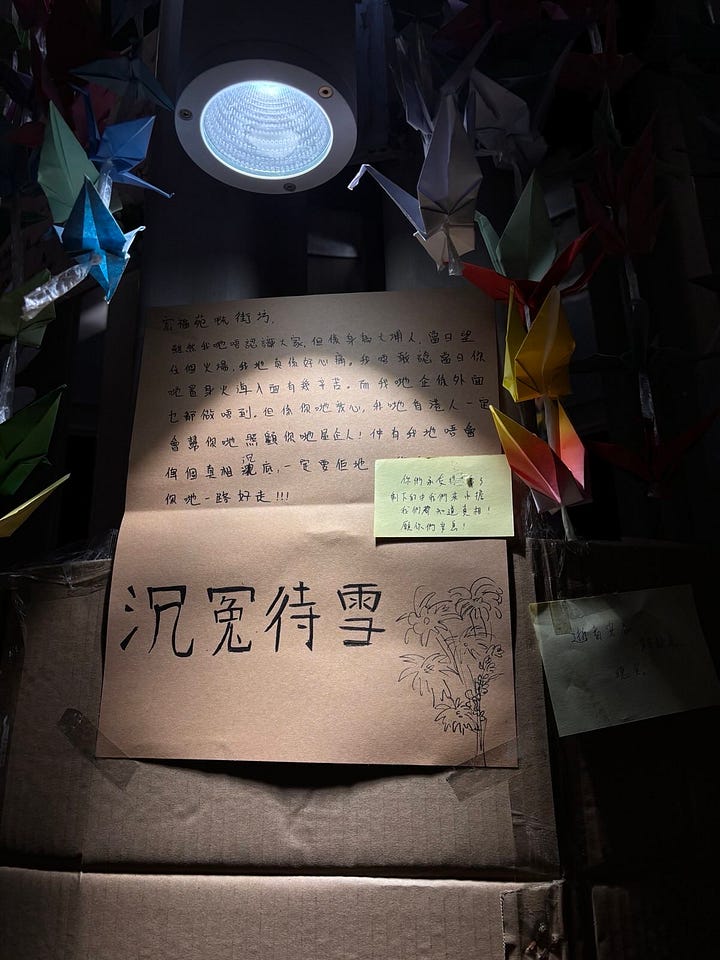

同一悼念现场,常念也是从大陆来香港的人。不过时间转到黑夜,她接近凌晨十二点才抵达大埔。夜里的悼念区,比白天安静许多。人群散去,灯光落在公园的凉亭和柱子上,映照着人们留下的便利贴留言,密密麻麻。凉亭里,义工额外加设的纸皮留言区,也已经被写满,几名义工正低头整理。

或许是夜深人静,义工稍微放松了一些。有人主动和常念搭话,问她要不要写点什么,随后聊起白天的情况。义工当中已经有人连续很多个小时没睡,有人边整理边情绪失控,哭着走开。后来才知道,是看见了逝者家属留下的字句。常念站在一旁,心里很难受。本来只是来悼念的,她却突然想为他们分担一些,于是也加入了义工。

「我们主要是清理纸条,让第二天来的人有更多位置贴留言。」常念回忆当晚在凉亭的工作,「我们用了整晚去清,很珍贵地,一张张撕下来,放进箱里收好。」每一张纸条都尽可能被义工好好保存下来,打算在悼念结束后重新整理,或烧给逝者。

有义工独自把人行隧道里「加油打气」便利贴一张张搜集起来,整理好,贴成一个小小的分区,让来哀悼的人也可以互相打气。就这样,常念和其他十几位义工,整宿没睡,一直做到早上九点。

那一夜,她几乎看遍了所有的留言纸条和情绪。有人为逝者祈祷的,有人写给死者家属,有人愤怒追究真相与责任。也有专门为消防员、救护员、写给移工的,不同语言交错在一起。现场还有一个宠物纪念区,人们为灾难中死去的小猫、小狗、鹦鹉折千纸鹤,希望他们不再受苦。在成堆的祈愿里,常念瞥见一只千纸鹤,双翼写着「香港人」「我爱你」。短短几字让她心头一震,她把纸鹤移到显眼的位置,让这份心意能被更多人看见。

看着这些悼念的话,常念想起内地的几次灾难记忆。疫情期间,人们悼念吹哨人李文亮的帖文和留言被不断删除;2021年河南郑州暴雨,人们悼念地铁淹水遇难者,地铁站外堆满的鲜花却被黄色围板遮挡了起来。

「真的很讽刺。」常念苦笑着说。「在内地,悼念要么被404,要么极度分散。你最后看到的画面,往往是远远的、很冷清的,看起来不像悼念的图片和文字,才能在网上留得久一点。大家只能在缝隙里完成纪念,但为什么我们不可以直接去悼念呢?」

这种经验,也让她对中国的公民社会感到悲观。「每一次出事,随之而来的总是舆论监管、封锁现场,最后只剩下一份蓝底白字通告。你完全看不见大家能做什么事。」

来到香港,她起初觉得这里比起内地,仍保留着不少行动与发声的空间。但真正走进现场,也清楚感受到香港人的紧张与谨慎。

在悼念现场,政府部门不允许路灯柱子上留有纸条,要求义工全部清空,也曾要求他们收起为宠物折的「千纸鹤帘」,两方不断交涉。现场之外的舆论和悼念空间,也在肉眼可见地不断缩减。数名活跃于网络问责的香港城市大学在校生郑曦琳、香港大学学生Ellie Yuen,相继发帖表示不再就宏福苑火灾作进一步评论;发起「四大诉求」问责大埔火灾的大学生关靖丰(Miles)被国安处拘捕扣查;张贴问责诉求的浸大学生会被校方解散,数间高校不予批准学生申请校内场地举办悼念活动。

不过即使受限,义工们仍然试着守住一些东西。不让贴在灯柱,就把纸条移到别处;不让悬挂纸鹤帘,就将纸鹤放进原本架设的「纸鹤彩虹桥」,桥身因此变得更为密集,大家盼望着火灾中丧生的毛孩们通往不再痛苦的世界。

「我是在这里,真正理解了‘守护’这个词的意思。」常念看着宠物纪念区从无到有建立起来,又被迫迁移到第二个位置,也看见义工一次次与政府部门沟通,争取留下彩虹桥,并把整个过程记录、分享出来。「我感受到他们很想守护那份悼念的心,不会说警察不让你做,你就放弃。在内地,行动之前往往先想到风险和后果;但在香港,你会看到守护的成分更多,遇到困难就试着争取。」常念说。

五、我们自己就是连结本身

Marwan回到大陆后,感受到强烈的落差。几天前,大陆媒体还在密集讨论香港火灾与竹棚问题,「像是一种无法评论本地公共事件的代偿」。一周过去,网上声音平静许多,坐在餐厅吃饭时,周围的人谈笑如常,几乎没人再提起这场灾难。打开手机,她看见一位大学同学前几天到香港,在朋友圈晒中环酒吧的夜景,心里忽然觉得烦躁,索性把对方的联系方式删掉。

「大家好像已经习惯了离任何东西都很远。我知道他们不是原因,他们是结果。这个政府让你变得漠不关心,离所有哭声都很远,所有的事都与你无关。你没有办法监督,甚至没有办法哀悼什么。」

在这样的环境里,她愈发感到离香港的公民社会很遥远,两地存在着一种难以弥合的断裂。

「香港的公民社会很强大,就像这次火灾之后,普通市民也好,行动者也好,民间互助的响应很迅速,媒体报导也很细致,给我非常强的冲击。但如果让我去思考中国的公民社会,我觉得在中国,没有公民社会。」Marwan说,「该抓的抓完了,该打的也打完了,我们只能在缝隙里看到偶尔发声的人。 我不能说中国有公民社会,只是有公民意识的人散落在这个大地上,但是他们被阻隔着,没有办法形成一个整体。 」

回到大陆后,她翻墙转发香港媒体的报道,试图澄清竹棚并非火灾主因,「在像中国这样高度管控的地方,有时候,让别人知道发生什么就是一种行动。」Marwan说。帖子却很快被删除。

柯俊豪同样对中国的公民社会感到悲观。最初来到香港,是希望学习公民社会的运作经验,看看这里的民间力量如何推动政策改变。在他看来,香港仍能做一些内地做不了的事情。但他也清楚,中港的社会土壤并不相同,这里的经验未必能够适用于内地。「至少可以保留火种。」他依旧心存希望,「大家都说现在是历史的垃圾时间,学到的东西,先留下来,可能以后用得上。」

不过身为内地背景,就算有心参与,也并不容易走进香港的本地社群。他来香港三年,他一直尝试接触在地的公共事务,参加过几次环保、劳工、性别的义工活动,却始终觉得难以融入。直到大埔火灾之后,他觉得与香港建立了更多连结。

在现场,他也看到一种跨越中港的合作可能性。他在物资站做义工那几天,遇到一些此前认识的本地组织成员。大家一起为火灾忙碌,也探讨起火灾的责任归属、政府官员是否可能被问责。「之前他们不可能跟我说这些话,都是比较私人的判断,不会在公共场合讲出来的。」柯俊豪说。在他看来,对方是看见他为大埔出力,才对他有更多信任。这次参与义工,对他而言不仅是付出,也带来一种被接纳的感觉。「你有帮手,有出一份力,就会觉得你更加属于这个社会。」柯俊豪说。

在与香港行动者的私下交流中,他意识到,许多人并不完全了解内地行动者所面临的现实困境。「他们大概知道香港的维稳政策会越来越像内地,但并不清楚,内地的行动者具体遇到什么问题。」一次聚会中,对方听说内地行动者的沟通手段如何被监控,在这种情况下如何继续行动,对方听完,只能感叹一句「开了眼界」。

「我们在面对同样的事情。所以也需要更多的交流,更广的联系。」柯俊豪认为,虽然中港公民社会的组织形式不同,行动者的政治立场甚至互相冲突,但在面对打压时,经验仍然可以互相参照,「我们自己就是连结本身。」

悼念公园存活了十二天。在官方要求下,现场12月8日早上完成清场,人们放下的花束被装进多个垃圾袋,由清洁工人清走。

清场前一天,亦昉来到现场。她从内地来港生活二十多年,目前在一间服务移工的机构工作。她记得,清场当天听到有人用普通话问路,现场也看到一些简体字的留言纸条,「感觉像内地的朋友特意过来」。

「我好像已经很多年,没有为此深受感触了。」她说。从2014年占中,到2019年反修例运动,亦昉一直参与其中,也见过不少同样拥有内地背景的人站出来支持香港。不过随着国安法颁布,中港关系越发割裂,内地背景的群体像在香港公民社会中隐身。「过去,如果看到还敢公开展示自己内地身份的人,还会有些感慨」。亦昉说。直到近几年,为移工群体工作的她才渐渐放下对身份认同的纠结和执着。在这里,没有人追问谁是香港人、谁是内地人,也没有人在乎你属于哪一边。

「19年的时候,当时内心非常绝望,觉得两边的敌意到达高峰。我很担心后国安时代,中港两地的人们更加对立、隔绝。但这几年我反而意识到,当年的判断是错误的。」亦昉说。她这几年陆续认识了一些内地年轻人,他们起初因读书来到香港,后来逐渐加入本地的公民社会;也在大埔火灾中,看见很多内地背景的朋友忙碌奔走。

「就算社会空间不断收紧,分化的手段层出不穷,仇恨不断被制造,但是沟通的可能性,一直都在那里。」亦昉说。■

(*因受访者安全考虑,柯俊豪、晓欣、Marwan、常念、亦昉均为化名)

中国民主的发展是片荒漠