当“暴女运动”闯入中国:女性/酷儿摇滚乐迷的反叛和自由

在摇滚乐这层由认同、崇拜、幻想构成的滤镜下,性同意是否能真正实现?女性音乐工作者的成果,是否总被隐于结构性的性别歧视里?

作者 / BOB-OMB

这篇文章由作者自身的女性乐迷经验出发,回顾了摇滚乐与性别文化——涵盖女权和摇滚的交汇处“Riot grrrl”文化的科普、对摇滚乐性别歧视的梳理,以及尝试描绘一个常被忽视的文化参与者:女性/酷儿乐迷。在#MeToo运动之后,中文独立音乐圈的性别暴力指控频发,乐迷的应对方式也逐渐发生了变化。ta们最终走进了施暴者的音乐现场。

如果你此前并不关心摇滚乐,你或许可以在这篇文章里找到行动者的多样性,发掘在你熟悉的领域里和这些行动故事的交叉,或者思考:是否还有一些未被发掘的场域可以作为行动的载体?

对于摇滚乐文化有一定了解的读者,你可能已经了解到一些争议;本篇文章会讲述真实的乐迷故事,和你一起回溯:在相同的乐迷身份上,诉求和感受为什么会有如此大的差异。

如果你已经是一个关注音乐和性别交叉视角的乐迷,这篇文章可能会给你带来共鸣,也鼓励你重新思考作为乐迷的可能性和责任:在性别之外,我们还可以做得更多吗?

本文为上篇,将呈现暴女运动和摇滚界性别议题的背景;下篇将聚焦中国摇滚圈的反性骚扰行动,并讨论如何举办一场性别友好的演出。

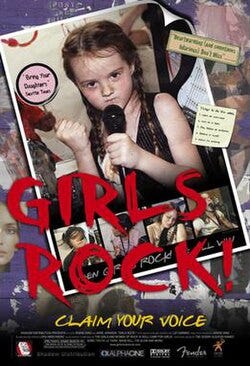

暴女(Riot grrrl)是什么?

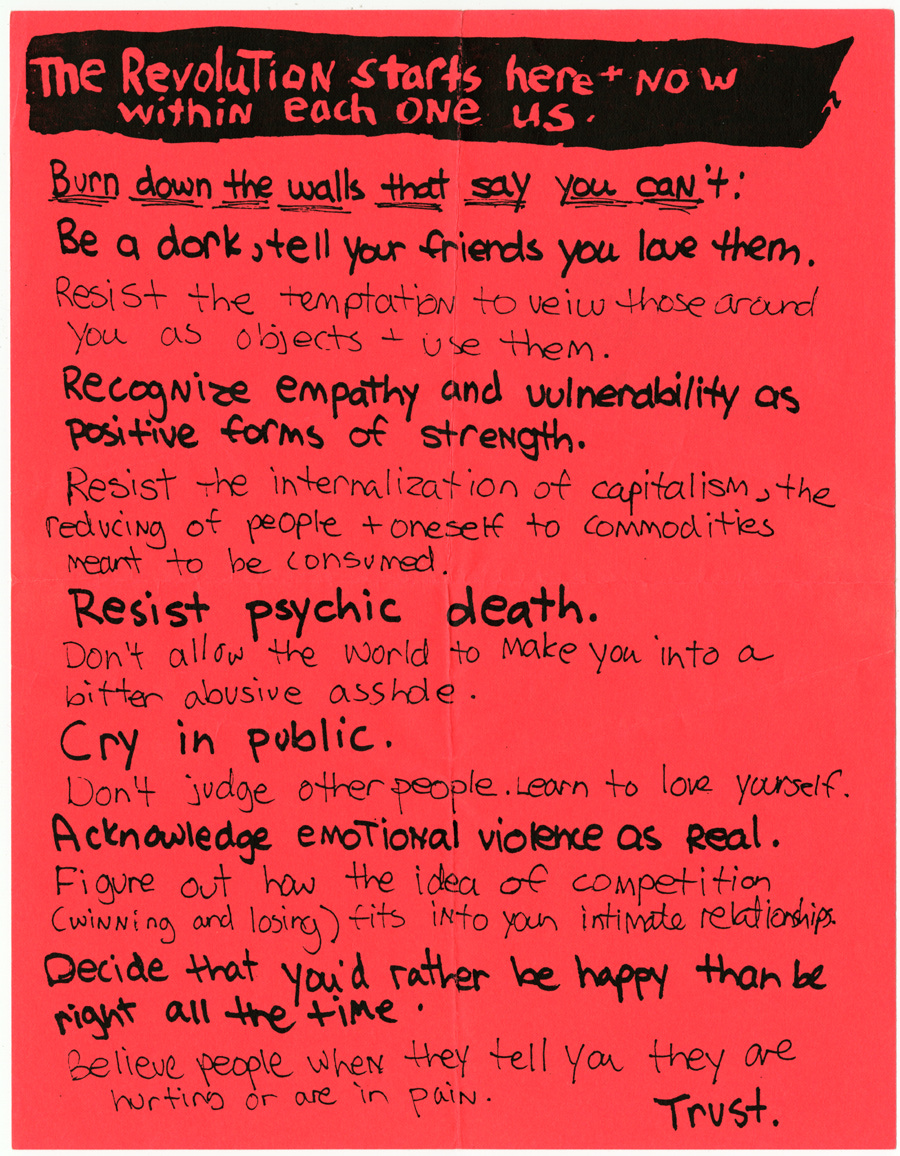

“暴女运动(Riot grrrl)”是1990年代从美国华盛顿以及西北岸地区兴起的女权主义朋克风潮,“Grrrl”这个词是将“Girl”的“i”用“r”替换,模仿拉长声音的咆哮。常见代表乐队有BikiniKill、Bratmobile、Leater-Kinney等等。创作形式包含乐队演出、自制zine、口语诗、政治行动等,关注的议题十分宽广,包括但不限于性别暴力、种族歧视、对创作方式的反思,甚至滑板等街头爱好。

Riot grrrl文化之所以能活跃多年、不断更新,是因为其不仅强调艺术生产,也扎根于行动主义。从90年代起就有“暴女会议”的传统,倡导女孩们通过本地组织来参与行动。最著名的暴女会议是1991年由BikiniKill和Bratmobile在华盛顿特区发起,受当地的反种族歧视运动启发,一群女孩们聚集在一起讨论本地朋克圈内的性别歧视问题。这场为期6天的“girl night”演出培育了一种开放、进步的运动基调,而后这场风潮席卷各地,催生了一众暴女创作。“girl power”这个词就来自于这场运动,虽然后来被辣妹合唱团1征用而被主流文化收编。

成立于2011年的俄罗斯乐队Pussy Riot被认为是当代最有名的暴女乐队。这个有十几位成员的匿名艺术团体,会在教堂、世界杯等公共场合进行有政治意义的游击式演出,部分成员曾被捕入狱。

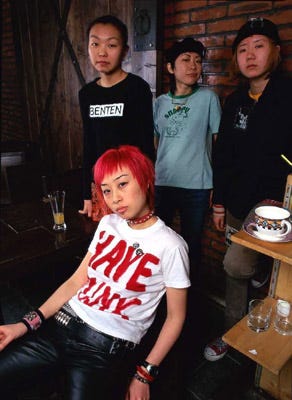

中国暴女乐队的先驱一般被认为是成立于1998年的北京女子乐队“挂在盒子上”,她们坦言Riot grrrl文化对她们的影响;其中初始成员杨帆如今也是国内音乐制作人群体里,唯一一位榜上有名的女性。2018年在北京,英国籍鼓手Ceridwen Brown(Ugly girls)采访了地下场景的女子乐手们,并发起“China Grrrl”演出。

过去十年间,简中网络关于“暴女运动”的内容逐渐增加,各种音乐和文化媒体都开始翻译暴女的历史、搬运暴女乐队的演出视频,出现了更多的本土化暴女创作。

暴女文化启发了很多人对“女权+摇滚”的想法。在本文的受访者里,有人表示是观看了暴女纪录片后开始自己的行动,但也有人是先开始在摇滚乐领域进行女权主义的实践,之后才接触暴女文化,再借助这个文化脉络,让关注者更容易理解自己在做的事情。

yoyo是一名音乐创作人,她最开始接触暴女文化的时候很有认同感,但也逐渐感受到这一文化和本土国情的差距,很多西方世界讨论的内容她会有很多距离感,“(比如)我不白,我也不黑,我就是个黄人,在这个单一民族的国家我遇不到那么多元的人……对整个(美国的)文化场景我并没有切身的体会。乐迷Rocket则对“暴女创作”的本土化有一些观察和思考,“每天都有一些新闻可以写进歌里。比如好像‘甜蜜抽搐’的歌就有关于疫情的2、和关于强制所有人讲汉语的3,‘属梨乐队’的有一支MV好像是关于性侵的4,那种创作就很好。 ”

在国内受限的政治环境下,艺术和行动“混血”的暴女文化更多作为一种文化产品被消费,而群体性、社会联系、非专业主义的价值被弱化了。音乐媒体乐于书写“摇滚乐中的女性力量”和“女乐手的私人成长故事”,却很少看到针对性别暴力事件的行动报导。其实,有鲜明政治行动的乐队在世界范围也是少数,而中国的地下文化本就有受政治打压的历史。在当局对女权主义相当敏感的情况下,谨慎的态度成了大部分人的无奈选择。

“反抗的摇滚乐”,包含性别公正吗?

性别歧视遍布社会中的细枝末节,摇滚乐也不是净土,甚至称得上是“重灾区”。据《2020中国音乐人报告》,音乐人的男女比例为8:2。在摇滚乐领域中,特别是朋克、金属这类更加追求激烈、技术、破坏力的流派,往往过分强调阳刚气质。进入这个场景的女性,不得不选择更中性的气质、让自己“看起来不像个女孩”,来避免受到质疑和排挤。

乐队角色中,歌唱被视作更具女性气质的表达,所以女性总是被鼓励成为主唱。观众总是下意识地审视她们的外貌,而不是音乐才能。在一些演出视频的评论区,最受关注的总是女主唱们的穿着和姿势。市场也深谙一位“符合凝视”的女主唱可以带来更多商业利益,于是常常忽略她们的表达,而放大其中具有消费属性的元素。

类似地,贝斯手也被视作女性最适合的角色,因为贝斯往往被轻视为“最简单的”乐器,符合人们对女性音乐能力的偏见。而当女性选择“入门更难的乐器”,则因为少见而被放入另一套评价标准——“女生能打鼓/玩吉他就已经很不错了”。《滚石》杂志2001年评选的《史上100位最伟大吉他手》里,只有Bonnie Raitt5和Joni Mitchell两位女吉他手上榜。除了历史总是忽视女性成就之外,缺乏榜样或许也是女吉他手更少的原因之一。

音乐技术和男性气质总是绑定,当有男性在场,他们总是被默认是更有技术的一方。Le Tigre曾在采访中说:“(在音乐制作的时候)一个男人犯错时会被美化,而女人的错误会被认为很可怕......而且我们本身就在伦敦,ta们却邀请了一群白人男性从外地飞过来参与讨论。”6

社会也总是致力于把女性的才华归功于男性。Björk在接受《pitchfork》的采访时说,“Kanye(指Kanye West,美国饶舌歌手和制作人)的上一张专辑邀请了世界上最好的创作者们来加入,大部分时候他本人甚至都不在场,但却没有人质疑他是专辑的作者。我做了《Vespertine》里 80% 的 beats,这张专辑我做了整整三年。Matmos是在最后两周才加入,加了一些打击乐,但他们并没有做主干部分。可在所有地方,他们都被写成是整张专辑的制作者之一。Matmos的Drew是我的好朋友,在每个采访中他都纠正了这件事,但是没有人听。”

她同时还提到“在乐队里当了十年的唯一女生之后,我痛苦地学会了,如果我想让自己的想法被接受,就得假装那些点子是男人的。我后来变得非常擅长这个,甚至自己都没察觉。”

女性音乐从业者更倾向于表演性工作,而非技术型工作,但技术型工作如制作人往往掌握着更大的话语权和影响力。根据2024年三月发布的《女性音乐家洞察报告》显示,在英国的音乐行业中,高达 79% 的女性从业者是表演型音乐人,但在现场音响工程师中,女性仅占 15%,而在录音/母带工程师中则仅有 12% 是女性。2023年的《Fix the Mix 报告》分析了2022 年流媒体播放量最高的歌曲的版权署名,指出在得到署名的技术人员中,女性和非二元者仅7占 5%。

除此之外,女性参与音乐还有很多社会性障碍——演出资源总是在酒桌上以兄弟会的方式流转、乐器的设计以服务成年男性为主、女性的创作受到更多贬低......在“抑制女性创作”这点,不同艺术领域之间没有太大差别。

很少被人谈到的是幕后从业者,ta们往往承担这个行业的支持性工作,比如经纪人、视觉设计、灯光师、场地助理甚至公关等。ta们的姓名很少被呈现于台前,但却是乐队品牌和光环的重要组成部分——当乐迷爱上一个乐队的时候,爱上的可能是这些女性工作人员的劳动成果。

女性的劳动有被低估的传统,这在独立乐队场景里也不例外。捉肘见襟的独立乐队们可能无法为这些工作提供足够的报酬,这些劳动也很难转化为社会资源,女性很有可能提供了足够专业的服务却被视作志愿劳动或者不成熟的作品。在livehouse和音乐节现场,可以看到大批的女性和酷儿志愿者。

根据中国演出行业协会《2024大型营业性演出市场趋势及特点分析》报告全文,大型音乐节中女性消费者占比为67.1%;在协会网站中可以查看近年发布的各种演艺类型的市场报告(很遗憾没有livehouse专项报告),其中女性消费者占比都大致稳定在60%以上。她们愿意为乐队周边买单、在社交媒体参与推广、为乐队提供帮助,但这些真金白银并不能换来乐队对她们的尊重。

2018年,卧轨的火车乐队鼓手李文在采访中表示:“相对于女粉丝,我更喜欢男粉丝,发现他们更让我刻骨铭心,才是真爱,这个真爱是指他们更爱音乐作品本身。”这段话也是不少人的看法——认为女性不懂得欣赏音乐,只是来追星、打卡。

在男性主导的创作中,女性往往被放在被凝视的位置。当女性进入摇滚乐场景,很容易对自己的角色感到困惑——因为她所能看到的文本,大多将女性作为性客体或譬喻使用。

摇滚乐最具有性别色彩的词汇,大概就是“果儿”了。“果儿”(groupie)一词兴起于20世纪60年代,与摇滚乐的性解放一同发展,用来指涉那些热衷于与摇滚乐手发生关系、以此来进入音乐场景的年轻女性。然而,这个概念与中国摇滚乐的实际环境相去甚远,更多时候,它只是对出现在摇滚场域中的女性的贬低:女性一旦出现,便立刻被当作性资源来衡量。

在国内关于“果儿”的叙述中,王菲、周迅、姜昕经常被提及,人们热衷谈论她们与“摇滚明星”之间的关系,却忽略了其本身所拥有的音乐创作力与文化影响力。她们的成就被轻易转化为男性魅力的装饰品,她们的八卦成为了她们最受关注的部分,是这正是“性客体叙事”的典型范式。

当女性被排除在摇滚创作的核心之外,性别化的权力差异,就构成了系统性的剥削。当乐手与乐迷发生性关系,这种权力差异为各类暴力行为提供了温床——如性侵、骚扰、不安全性行为等——而所有后果往往都由乐迷承担。在豆瓣小组“我们代表月亮消灭居心不良的乐手”中,聚集了大量这样的故事:有对所遭受性侵的控诉,也有关于被欺骗与情感操控的痛苦经历(比如当事人认为是恋爱关系,却被乐手当成“果儿”)。

如此一来,在摇滚乐这层由认同、崇拜、幻想构成的滤镜下,“性同意”是否仍然成立?乐迷所狂热的,到底是眼前的乐手,还是他们所代表的符号?而乐手是否在有意识地与社会结构合谋,满足自己的性欲与权力欲望?

音乐现场的身体边界——“受够了带着一身淤青回家!”

“身体边界”常常在讨论摇滚乐现场的不公正问题时被忽略。但在纪录片《Punk Singer》中,一位女孩面对镜头愤怒地说:“我已经受够了每次从演出回家都满身淤青、肋骨断裂。太不公平了,男孩们能拥有一切,而我们只能站在后面。”

这正是“Girls to the front(女孩们到前面)”这一经典口号的由来。Kathleen Hanna曾在台上让女孩们站到场地前排,因为那样她会感觉更安全;她对男孩说:“往后退,这辈子你总该谦让一次吧!”

在演出空间中感到边缘化和不安全,是许多女性与酷儿共有的经验。这种不安可能源于人群中无法避免的肢体接触与性骚扰风险,也可能来自弹簧单高跷、mosh pit、死亡之墙8等激烈的身体互动方式——这些对身材相对瘦小的观众来说并不友善。

音乐现场的身体冲撞,常常被乐迷视作是对权威的挑战,是一种“真乐迷”的仪式性行为,一种对音乐能量的回应。但它也可能是某种强制性的文化潜规则,是对“谁有资格站在最前排”的筛选。

虽然大部分观众并不会故意伤害别人,但受伤在冲撞现场时有发生。根据Safeconcerts的调查,不少受访者表示自己因为冲撞而导致瘀伤、割伤、骨折、脑震荡等。极端情况甚至会造成人员伤亡,因此不少乐队会在台上呼吁不要mosh或者跳水,但收效甚微。

很多女性乐迷在社交媒体上表示对冲撞的反感,讲述自己受伤的经历,但这些诉求并没有被严肃对待。狃拉最开始是pogo爱好者,但是自从去过一个白男为主的现场后她便不再热衷于此,“身体的差距被放得特别大,你怎么都不可能撞得动他们,而且他们冲撞的力量让我很害怕,这种差距一直在我心里。”Rocket聊到了ta观看《Punk singer》的时候也对pogo有所思考,“大家pogo的时候如果跟顺男在一起玩就会受伤,我想可以有一个跟别人撞来撞去的、但是安全的空间。”

而在一些人眼中,不参与mosh的人就不够“热爱”,甚至有人主张:真正勇敢的女性就应该加入mosh,这才是性别平等。

如果每个人对现场的期待不同,那为什么有一些人的期待会被评价为“假乐迷”?这些暴力和其他场景的暴力有区别吗?这些身体冲撞的传统来自于谁,我有维护传统的义务吗?是什么驱动我参与身体冲撞,有更好的参与方式吗?我想要的友谊、归属、挑战,必须通过身体冲撞实现吗?我可以发起属于我的“传统”吗?

演出现场的参与姿势,可能很难被法律所规定;但为了营造一个安全空间,发起者有必要为此设定规则。比如科普更安全的冲撞姿势、限制穿戴尖锐饰品、划分冲撞区域、设立安保和医护人员、关注你身边的人群适时提供帮助等等。把身体冲撞作为音乐现场的必要环节——这阻碍了人们发明更多的玩耍方式;如果人们在演出现场想要的是友谊和快乐,那么每个人都可以用自己的方式参与。▶

(本文为上篇;下篇将聚焦中国摇滚圈的反性骚扰行动,并讨论如何举办一场性别友好的演出。敬请期待。)

辣妹合唱团(Spice Girls)是1996年在英国出道的流行音乐女子团体,被视为90年代流行文化指标。

作者注:甜蜜抽搐SweetTic《脏东西》

作者注:甜蜜抽搐SweetTic《Speak Chinese or die》

作者注:属梨Rats&Pears《渡鸦来信》

Bonnie Raitt自学滑棒吉他(slide guitar)成为了这一技法的代表人物,当时这个技法主要由男性垄断。在社会运动上,她为环保运动举办无数演唱会,还是“MUSE” (Musicians United for Safe Energy,致力于反对核能,推动安全、可持续的能源)的创始成员之一,她也支持众多为原住民、女性和人权而努力的组织,并积极参与反对南非种族隔离制度、反对美国在 1980 年代介入中美洲战争的行动。

Tara Rodgers (2010). Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound. Duke University Press

根据不同的技术人员岗位,1,260 位制作人中仅有 65 位为女性或非二元者(占 5.2%);1,480 位工程师中仅有 46 位为女性或非二元者(占 3.1%)。

可以简单解释为在音乐现场乐迷通过跳跃、相互碰撞与推动等行为来表达自己多么兴奋,这些身体互动方式有程度的差别,wall of death(死墙)是最为激烈的方式,乐迷们会分成两边,演出者给出信号后冲向彼此开始冲撞。

非常能感同身受,我个人是很喜欢摇滚乐,也参加过不少音乐节和livehouse,livehouse也是如此,女性占比很大,而且大家都是打扮的漂漂亮亮的,有时候要提前很久去排位置,就为了排到前面,我之前参加过一个音乐节从下午三点站到晚上十点。最近几年也有女子乐队,但不多,女性是主唱的乐队也寥寥无几。发现一个现象男主唱聚焦的都是爱情、性这其实跟大多男rapper没啥区别,但是女主唱聚焦的都是更宏大的东西,探讨自身,这个世界不公呐喊,更能贴合摇滚的本质个人觉得,摇滚的本质就是生命与热爱,激励更好的活下去,燃烧自我。