化浪潮为涓流——记纽约的白纸两周年

乌鲁木齐大火暨白纸运动已过去两年,关于运动的意义究竟为何、运动是否已经随着每年站出来集会的人数的下降而趋于名存实亡、运动是应该更聚焦中国本土还是扎根在地离散……等等这类争论在社交媒体上不绝于耳。但对于中国行动者,我们也许可以抱有更多的希望。

作者 / 苜蓿

2024年11月24日清晨,纽约正在经历今年的第一场寒潮。第一缕阳光照射在皇后区的法拉盛的大街上。这个集聚了大量中国新移民的美国最大华人社区里,居民们已经三三两两出门,在各类中西合璧的早餐店叮当作响的锅碗瓢盆声中,隔着茶店铺白茫茫的热气,越来越多人发现,似乎有些新的事情正在发生。

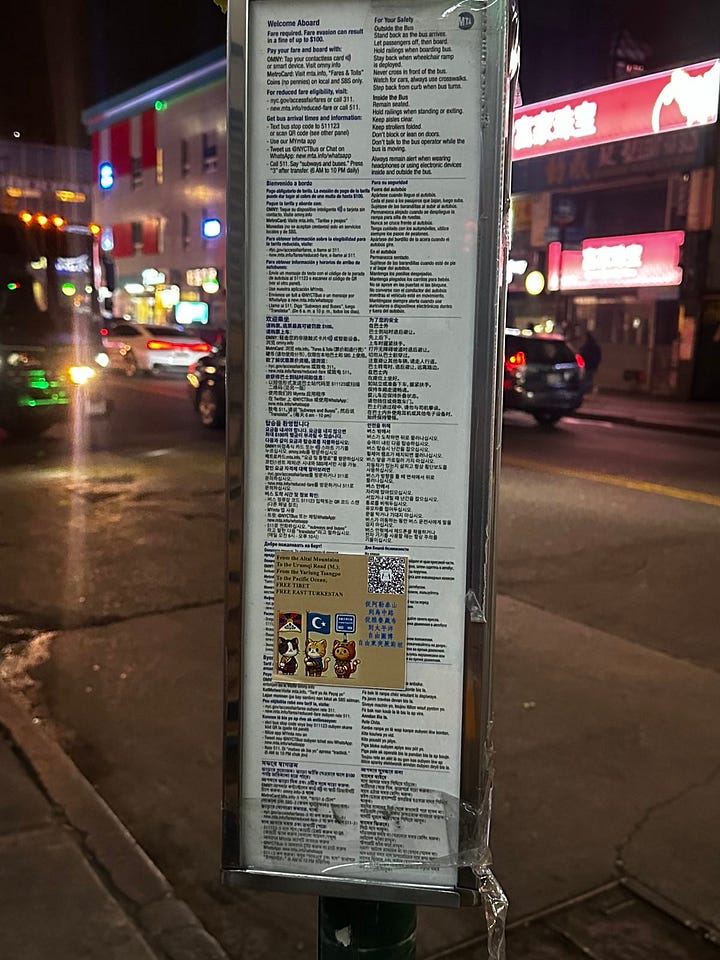

昨晚,街面上几乎所有的电线杆、水箱,那些贴满本地政客竞选海报的墙面,还有零落街边的“大纪元”破败的报箱上,都被贴满了四款不同的贴纸。这些贴纸都是以小猫的形象出现,有些手举乌鲁木齐中路路牌、蓝星月旗和巴勒斯坦旗,有些戴有标志性的巴勒斯坦围巾。

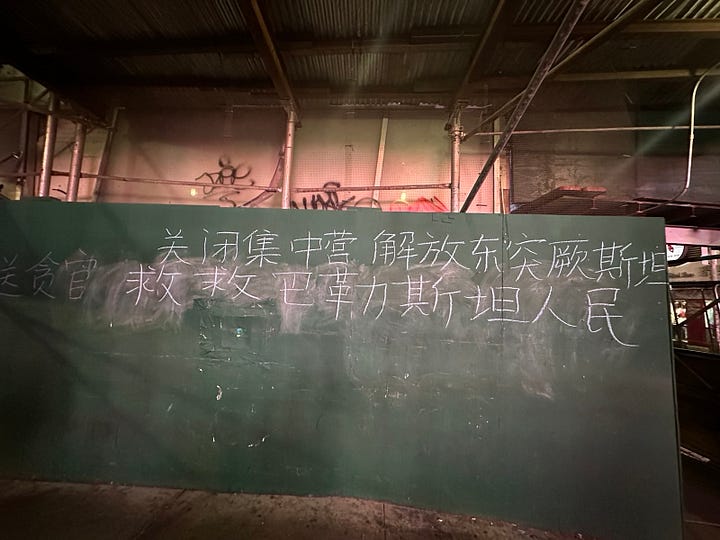

这些贴纸上写着如图所示的口号,呼吁纪念乌鲁木齐大火暨白纸运动两周年,并呼吁华人社区同维吾尔、藏人、巴勒斯坦社区紧密团结,共同抗争。此外,在法拉盛标志性的缅街大图书馆外侧地面上,也以粉笔书写了类似的口号。

这是“纽约民主墙”社群所展开的一次在地化的街头行动。乌鲁木齐大火暨白纸运动已过去两年,关于运动的意义究竟为何、运动是否已经随着每年站出来集会的人数的下降而趋于名存实亡、运动是应该更聚焦中国本土还是扎根在地离散……等等这类争论在社交媒体上不绝于耳。

而在前一晚,纽约民主墙社群通过分享交流、彼此讲述和街头直接行动等方式,给出了自己的一份答案。

2024年11月23日的黄昏,从哈雷姆到埃利斯岛,不夜城的华灯初上,穿着各式羽绒服和大衣的人们匆匆行过一个个街口。在寒风裹挟着时不时传来的轰鸣声里,一列地铁穿过东河上的铁路桥,向皇后区驶去。纽约民主墙核心成员Miji在前往法拉盛略显拥挤的车厢里,望向窗外的布鲁克林大桥和夜幕下的万家灯火,不由得想起了2022年同一时候的夜晚,倒映着灯火的哈德逊河的浪涛声里,数千人聚集在纽约中国总领事馆门外,悼念乌鲁木齐大火的逝者,声援在中国街头举起的白纸。年轮转过两圈,又到了乌鲁木齐大火两周年的纪念日。

今夜,纽约民主墙将在法拉盛的大街小巷张贴印以海外华人离散社区、东突厥斯坦、巴勒斯坦彼此团结为主题的贴纸,作为两周年纪念活动。由于部分行动参与者存在的安全顾虑,行动将在夜深后于当地时间11月23日晚上十点三十分左右开始。民主墙社群的几位朋友此前一起设计了这些贴纸。

在行动开始前,Miji和其他参与此次行动的朋友们会在法拉盛为数不多的维吾尔餐厅之一见面聚餐。

另一位社群内的友人,在校学生June已经先于Miji十分钟抵达。随后陆续抵达的还有来自东海岸另一座城市的祈翠,以及另外若干名背景各异的行动者。 Miji拿出印制好的四款贴纸,望着贴纸上可爱小猫高举的那面蓝星月旗,心中暗暗地流露出一丝感慨:从曼哈顿到法拉盛,坐车不到四十分钟的时间,但这条路足足走了许多年。

Miji:“某些汉人抗议者的轻佻,让我支持维吾尔人的诉求”

Miji早年从中国来美留学后在此定居。喜爱读书的他虽然与社会运动无涉,但耳濡目染,很早就开始了在地化的政治启蒙,对美国社会的诸多议题尤其是种族正义和性别正义话题,怀有深刻的理解和共情。然而这一切在很长时间内只是停留在个人理念的层面。在2022年之前,他离街头直接行动最近的一次是2021年的“Stop Asian Hate”,他试图邀请另一位华人移民朋友去围观一场在曼哈顿下城区的反亚裔歧视游行。但那位朋友如同许多来自中国的第一代移民一样,对游行示威有着近似本能的不安全感,就婉拒了。

直到2022年四通桥抗议爆发后,在政治抑郁和对社会不公义的愤怒之下,Miji在10月31日参与组织了在纽约本地的万圣节大白游行,发动了几十名中国侨民(许多都是留学生和新移民),装扮成中国防疫人员并高举四通桥标语和彭立发画像,用反讽的抗议姿态行走在纽约街头。一个月后,白纸抗议爆发,Miji未曾犹豫就也参与到了悼念抗议集会的组织工作之中。然而在为太平洋彼岸的苦难发声的同时,他心中始终有一个隐隐的结没能解开。

Miji此前可以通过人权视角,知晓中国针对维吾尔人的大规模监禁和灭绝性政策的不义,但一直难以理解为什么东突厥斯坦应当作为一个独立的政治实体,而非中国的一个行省存在。 在当时的他看来,图博可以获得独立,因为图博从中华帝国晚期直到1951年之间的数百年中,都事实上在行使作为一个独立政治实体的所有权力;而历史上以东突厥斯坦的名义建立的国家政权仅仅在1933年和1944年短暂出现过,似乎“复国”的合理性难以说服他。然而,走入2022年的白纸运动后,很快,他的想法就改变了。

白纸运动爆发时,Miji暂居于南加州地区。循着社交媒体上铺天盖地的声援文宣和线下活动海报,他前往洛杉矶的抗议现场。当Miji进入洛杉矶的抗议活动,铺天盖地的口号和标语之余,有一幕让Miji感到强烈的不适。

一位汉人抗议者用中文反复高喊“打倒共产党”,对面则站立着十多位手持蓝星月旗、神色坚定而凝重的维吾尔抗议者,而前者毫无把发言台让给维吾尔人的意思。维吾尔人也在喊着悼念乌鲁木齐大火遇难者的口号,但几近被那位汉人抗议者洪亮的声音淹没。最终一名维吾尔女士站到队伍的最前排,用流利的华语对着人群一字一顿地喊出四通桥口号,以“不要核酸要吃饭”开始,以“罢免独裁国贼习近平”结束。

站在人群中的Miji忆及此事,说霎那间感觉现场似乎是并行的两场抗议。维吾尔人在组织者和参与者绝大多数为华人的这个空间内,并没能发出自己的声音。试问,如果一群有血有肉的维吾尔人来到抗议活动,却只能居于边缘,同时在场者又宣称支持万里之外、大洋彼岸的维吾尔人,这个逻辑能自洽吗?到底是真正支持维吾尔人,还是将“支持维吾尔人”作为当下语境中给自己汉人中心的政治议程(例如“反共”)的一个装饰呢?

怀着这样的心情,Miji刚回到纽约,又正好赶上了在哥伦比亚大学的另一场白纸抗议。来到抗议现场的Miji,听见在人来人往的抗议者中有个别汉人学生高喊:“我们也要高考加分。”

虽然这只是现场的极少数声音,但如此声音让Miji感到非常不适。“高考加分”本身是中国政府对所谓的少数族裔的一种流于形式的照顾政策,根本不能真正改善维吾尔人、藏人等群体在教育资源分配中受歧视的状态。而在乌鲁木齐大火中全部遇难者都是维吾尔人的情况下,在白纸抗议现场喊“我们也要高考加分”,似在隐隐指责维吾尔人相比汉人掌握了某种特权。

在那一瞬间,所有此前在美国本土语境下受到的政治启蒙,终于以一种跨国的对比视角在Miji的心中再次苏醒、绽放:“我突然想到,多么浅显的道理,这不就是和美国的非裔、原住民类似的处境吗?被消音、被剥权、被非人化,然后政府轻描淡写地推出一些所谓的照顾多元的政策,全然不能在根源上解决不平等的权力关系——就算是这些流于表面的政策,也依然被许多掌握了特权的白人指责道是针对白人的反向歧视。类似的处境,对于女性和性少数群体不也是这样吗?”

从那一刻起,Miji心中认同了维吾尔人的独立诉求。他说,独立诉求的合理性根本在于,对受系统性压迫群体的主体性的体认,而不在于历史上建立的国家延续了是几个月还是几百年。

2023年10月,Miji和另外几位志同道合的朋友共同开始组织“纽约民主墙”社群,并开始组织一系列社会运动领域的直接行动。2023年11月,纽约民主墙在纽约市政厅组织了白纸运动一周年纪念集会,并邀请了自由西藏学联纽约纽泽西分部的藏裔美国人学生活动人士,包括维吾尔人权律师Rayhan Asat在内的数名纽约本地的维吾尔活动人士、以及回族穆斯林活动人士马聚在现场进行发言。

在纽约中央公园,素有提供市民认捐长椅、镌刻铭牌以纪念逝者的传统;当地华人社区也利用这个传统,把人潮涌动的中央公园变成安放华人离散社区抗争记忆的场域,先后设立了纪念李文亮医生、刘晓波先生、高耀洁医生的三座长椅。纽约民主墙也常常在相关人物逝世纪念日、八九六四大屠杀纪念日、十月一日等日期前往相关长椅献花、举办烛光悼念。

纽约民主墙潜移默化地在当地华人社区中引起了共鸣。许多在地的华人即使并非热烈的社会运动参与者、组织者,却也默默地进行日常微小的抵抗、行动和发声。有好几次,在纽约民主墙发布在李文亮长椅的悼念活动预告之后,当大家来到长椅前,发现已经有无名者默默留下了一束鲜花,并附有写着支持口号的字条。

纽约民主墙的社交媒体平台也时不时收到匿名投稿,是居住在纽约地区的、认同其价值理念但并非社群活跃参与者的人们做的各式行动。例如有人在今年万圣节得知中国各地警察对化妆的民众展开镇压后,自行穿上小丑服装,全身用曲别针钉上白纸,在白纸上写下“CHINA LIES, PEOPLE DIE”的口号,再投稿至民主墙。

June:“跨运动团结中来自各方的张力,让我选择做加法而不是做减法”

法拉盛的维吾尔餐厅内,即将参与今晚行动的大家正在纠结是要大盘鸡还是手抓饭。坐在Miji斜对面的June说,ta随意,看到那么多人能加入今晚的行动,吃什么都是开心的。在校学生June和Miji在纽约地区的社运社群中认识,之后也常碰面,有时候是在纽约民主墙组织的直接行动中,有时候则是在纽约地区的青年社群“热风”组织的各类文化活动中。

June和Miji一起参加过纪录片《乌鲁木齐中路》的放映讨论会,用“人生的河流”的意象来通过绘画展现各自的政治启蒙心路历程。白纸两周年之际,热风也邀请了维吾尔学者兼人权活动家伊利夏提先生,来分享维吾尔的历史以及在东突厥斯坦发生的殖民与屠杀。一来二去之间,拥有相近价值观又背景迥异的大家,逐渐在这些活动中变得更加熟络而彼此信任。

今天June把所有晚上贴纸行动所需的物料装在一个帆布包内,这个帆布包是来自ta一个朋友的赠品,是在2024年3月热风举办的女权物料工作坊上制作的。那一期活动,热风邀请了在北美活跃的两位经营各自文创商店的华人女权行动者淼淼和观尔来召开工作坊,邀请大家一同进行陶土制作、激光雕刻、订制帆布包等,把自己的生命体验和女权酷儿表达融入日常性的文创,在制作中彼此诉说、共同疗愈。

在那期活动上,June的朋友制作的帆布包上半部分刻着一系列由“R”开头的词组,有revolution、resistance、remember、rangzen(藏语“自由”的意思)等,最后一句则是“river to the sea”,即取自于支持巴勒斯坦的口号。

在校园环境里,June似乎有更多的契机和其他追求社会正义的社群进行跨运动的交互和团结。ta曾经背着这个帆布包,和藏人、台美人同学一起参加过纽约时报广场的“青鸟行动”集会,支持台湾抵抗来自中国代理人的内部破坏,并且用自带的录音录像设备帮助对新媒体不甚了解的台湾阿公阿嬷们,拍摄出更高质量的行动宣传视频;ta也非常关心巴勒斯坦议题,当学校在今年春天爆发支持巴勒斯坦的encampment(宿营)抗议活动时,ta作为SJP(支持巴勒斯坦的全球性学生团体,全称为Students for Justice in Palestine)里为数不多的华裔学生,连续参与了超过两周的抗议。

June坦言,跨运动的联结在ta看来是无可回避的。但是在此过程中,遭遇到的来自各方的阻力,以及各种无奈而荒诞的现实,也一度让ta身心俱疲。

June在支持巴勒斯坦运动时直接而高调,并且总是抓住契机强调白纸运动、维吾尔、图博等议题和巴勒斯坦议题的交叉性。“大家都是同气连枝的,对于维吾尔、图博来说,都是为了反抗定居殖民和文化清洗、种族灭绝的国家暴力;对于白纸运动来说,我们遭遇的警察暴力、全境监狱式的监控打压,这和zionist entity/‘以色列’对巴勒斯坦人民所做的几乎一模一样。Zionist entity/‘以色列’的很多监控技术,比如摄像头就来自中国的企业海康威视。既然如此,我们有什么理由不站在一起呢?”

但运动中的许多人并不这么想。在哥伦比亚大学校长要求纽约市警察前往大学、武力镇压支持巴勒斯坦学生抗议群体的那个夜晚,June把相关消息发布在一个不同地区白纸社群互相交流的群组内,试图和大家讨论眼前的镇压学运一事和中国语境下的白纸运动、甚至八九学运之间的异同。

那个晚上June很伤心,因为许多活跃的自称支持白纸运动的“反共”社群成员都在明里暗里为镇压叫好,其理由不外乎把民主运动简化为“好的、民主的、资本主义的美国”和“坏的、独裁的、共产主义的中国”之间的二元对抗。在这些叙事中,巴勒斯坦被非人化为后者的附属,而zionist entity/“以色列”1被神圣化为前者的附属。当一部分华人离散群体成员,以自由民主的名义肯定美国对学运的暴力镇压时,群组内还一位有较高知名度的民运前辈不动声色地给多条此类言论点赞。

“当时白纸运动时,我最喜欢的一张海报是写着‘爱自己,爱伙伴,爱大地,爱自由,爱chosen family,不爱国’。如今这些叙事都式微,只是从爱中国变成爱美国,那还有什么意思?这是我想要的运动吗?”June为了回应自己在白纸社群讨论中所产生的创伤,开始频繁地参加周末在纽约的支持巴勒斯坦的游行集会。

然而,似乎这又让ta困惑于新的问题:许多美国本地的巴勒斯坦支持者似乎对中国统治地区的人权状况和反殖民议程不甚关心,甚至采信中国当局的虚假宣传——来自西方的左翼活动人士和知识分子,把自我标签为“社会主义”的非西方共产政权想像成世外桃源,将其等同于理念上的社会主义理论,将其塑造成充满问题的西方社会的理想化对立面。这种局限自冷战时期就已有之,可惜至今尤甚,甚至愈演愈烈。

纽约的巴勒斯坦抗议运动中有一个非常重要的本地组织社群,是一个名叫the people's forum(人民论坛,下称论坛)的非营利机构。这家机构在曼哈顿37街开了一间名为“1804 books”的书店,兼作其实体版活动场所。1804的名字是为了纪念海地在1804年从法国的统治下获得独立。June经常造访这家以充满活力的左翼美学吸引人的书店。然而随着ta的参与渐渐深入,却发现似乎是问题多多。

在位于37街的1804书店中,除了支持巴勒斯坦和其他地区的反殖民议程的书籍和海报外,还张贴有一些让June觉得怎么看怎么奇怪的东西,譬如为已故的委内瑞拉独裁者查韦斯、甚至北韩当局进行辩护的书籍和海报。

“批判美国主导的西方帝国主义秩序是正确的,但世界不应该被这样简化,似乎反对西方就要全盘接受一切非西方的政权的议程?非西方的政权就没有内部的压迫?”由于论坛主要关注的议题是西亚北非和拉美以及美国国内政治,极少直接涉及东亚议题,June一度也就对这些睁一只眼闭一只眼。

直到今年的十月一日,论坛公开地举办了三场系列讲座,来庆贺北京政权建政75周年,宣称这是伟大的社会主义实践。受邀的讲者是新墨西哥州立大学教授Kenneth J. Hammond,他曾经是民权运动时期肯特州立大学的进步派学运领袖,但半世纪后的今天已经成为孔子学院院长、中国政府的辩护者。在他的著作中,中国被描述为取得巨大经济成就的社会主义楷模,将所有针对中国人权议题的批评解读为来自西方国家的偏见。在其著作China & the World一书中提及六四惨案时,甚至宣称中国政府的镇压是合理且必要的自卫之举。有人曾经在论坛社交媒体的相关贴文下提出质疑,却遭到许多根据其过往发帖记录可以看出明显是论坛支持者、活跃者的羞辱和谩骂。

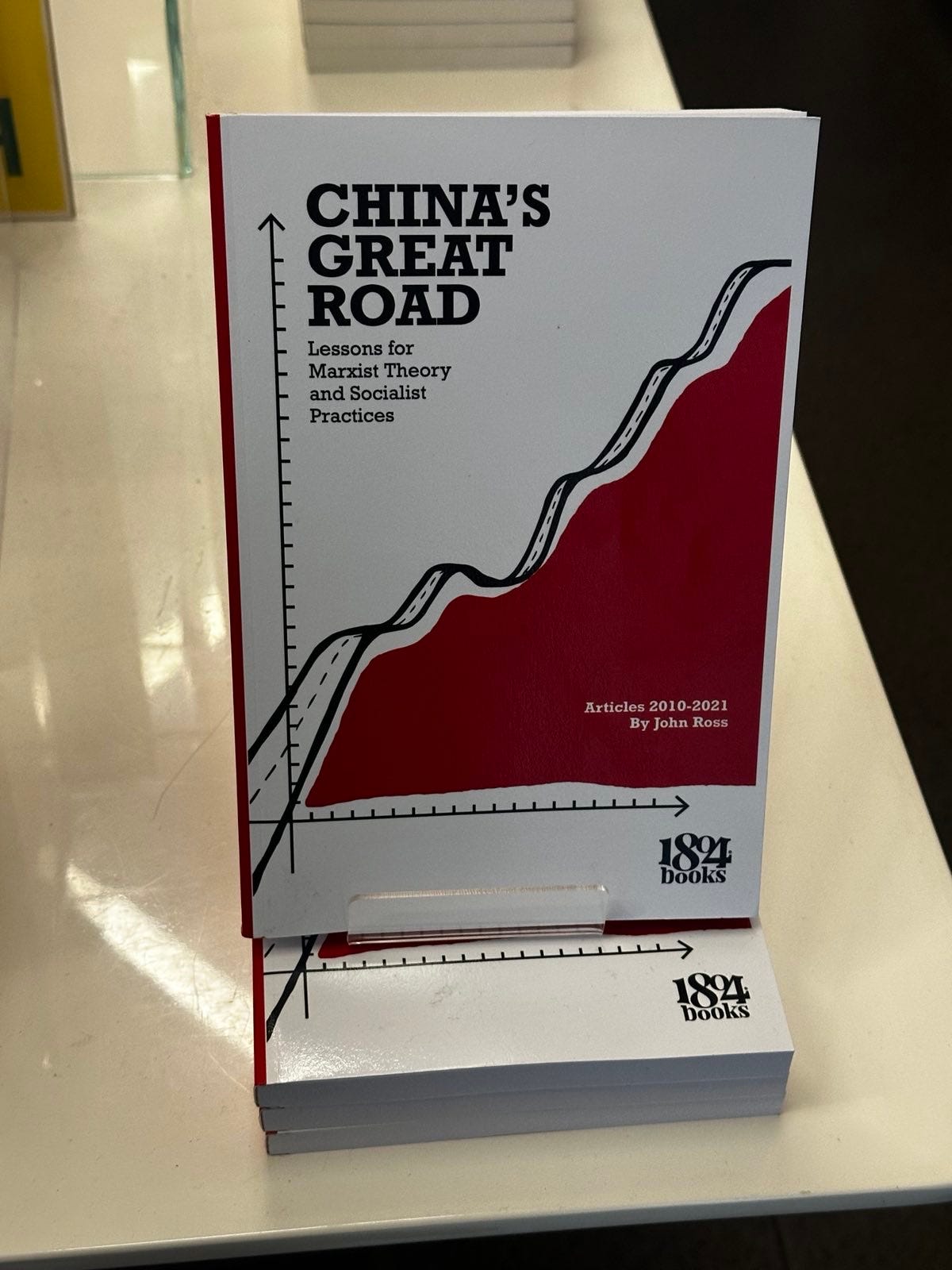

差不多同一时间,论坛在其书店内隆重推介和售卖John Ross(罗思义)的著作China's Great Road,来作为10月的荐书。罗思义同样是一位无条件为北京政权的一切政策辩护,并且在中国人民大学任职的西方学者。罗思义在中国的公共讨论领域非常活跃,经常在维吾尔集中营、香港镇压反送中运动等议题上维护中国政府的立场。在June看来,罗思义已经不仅仅是在重复中国政府的宣传,而是更进一步地用英文世界知识分子听得懂的左翼话语进行包装,在英语世界贩卖一种可以被称为是欺骗性的叙事。甚至罗思义在新冠疫情期间是中国封城政策最积极的辩护者之一。

作为白纸运动的参与者、中国国家暴力的幸存者,去和这样的机构有任何接触,显然都会产生巨大的道德危机。

当然,在纽约地区乃至更广范围内,June也陆续找到了更多对巴勒斯坦和中国统治地区的人们同样富于同情心的社群;然而,在西方语境下谈论反殖民主义的本土左翼对中国相关议题了解甚少、甚至带有玫瑰色滤镜去看待北京政权,而北京当局的批判者又有许多对西方建制派政治过于仰慕而丧失批判性的立场,这些问题整体上还是存在的。

“如果你只是按照被你批判的西方社会的对立面来想像东方共产政权,而不是按照当地的实际情况来讲述,那你本质上依然是依照西方来建构东方,依然是东方主义的,只不过带了一点左翼色彩而已。”June尖锐地说道。

对此,June的态度是,在跨运动团结中受到的来自各方的阻力,都显示出ta应当以更多元、更细致入微(nuanced)的立场进入这些议题,并且利用自己跨文化的背景来推进这些交叉议题的可见度;而非一经冲突和龃龉,就退出整个运动。

“那些拥抱冷战叙事的人不能代表海外华人离散社群的抗争运动,那些把中国看作社会主义天堂的团体也不能代表所有支持巴勒斯坦的人们。我们如果不进入这些议题,呼吁对巴勒斯坦、图博、东突厥斯坦、香港、台湾、阿克赛钦、苏丹、叶门以及更多地方的受苦的人的同情和关怀,那我们就是拱手把这些议题的讨论空间让给那些非黑即白、制造二元对立话语的我们眼中的烂人。难道我们要把整个舞台的话语权通过退出的方式拱手让给人家,然后再回头去哀叹、去抱怨吗?那为什么不直接行动,去把这些糟糕的话语用说理的方式淘汰出去呢?”

于是June选择了做加法,而不是减法。Ta找到Miji还有其他纽约民主墙的几位朋友,共同策划了这次贴纸行动,把巴勒斯坦、东突厥斯坦、华人离散社群、图博等意象化用在了卡通猫的形象上,并且写下跨运动团结的中英文标语、以及内含各个运动的去殖民化议程相关文献资料的二维码,最终贴到法拉盛的大街小巷上。

祈翠:“感谢跨国镇压,让我找到了社群”

另一位参与行动的是来自东海岸的科技业从业者祈翠。在休假期间来纽约旅行的祈翠,在一个各地白纸社群彼此交流的群组里看到Miji在推介这个行动,没有犹豫就加入了。祈翠在新冠疫情之前来美工作、定居。2020年左右,一边是中国移除国家主席任期限制、镇压反送中运动、建立维吾尔集中营并展开空前的言论审查和管控,而另一边是美国的种族主义、排外情绪和警察暴力再次大行其道。为了缓解自己由此而生的政治抑郁,祈翠尝试在社交媒体上参与公共议题的讨论。

“从小到大,我们在中国被灌输了太多本不应如此的价值观,例如社会达尔文主义。”祈翠如此回忆自己的政治觉醒历程。尽管从事科技业,但她同时也是一位文学爱好者。她发现在中国的文学出版领域,尤其是流行文学方面,抄袭问题层出不穷,但是公众舆论似乎对侵犯知识版权的抄袭做法没有太严厉的态度,反而很多人是抱着“火了就行”、“能抄也是本事”之类的态度去合理化这种恶劣的行为。祈翠认为这种普遍的慕强心态也来自政府充满威权主义色彩的教导。

2022年是许多人得到启明或者激进化的一年,祈翠亦如是。

她在社交媒体上声援在四通桥上抗议的彭载舟,并且在白纸运动期间印制了海报,在城市的华埠进行张贴。而来自北京政权的跨国镇压,在2023年春天虽迟但至。

祈翠说,那段时间似乎中国在展开某一场专门行动,许多在白纸运动中有所参与的海外人士,都在那段时间遭遇了来自中国国际安全部门和警务部门的骚扰。这种骚扰包括但不限于对相关人士居住在中国的亲属进行恐吓、威胁,以及通过通讯连线的方式远程对居住在海外的相关人士进行威胁恐吓式的盘问。

祈翠自述虽然关心社会议题已久,但并非在线下采取直接行动的社会运动人士,并且由于早已脱离校园环境,也难以和学运团体有所实质性的交集。当中国政府的恐吓威胁来临时,祈翠瞬间感到一阵恐惧、孤单和无助。出于本能,她在社交媒体上发布了自己的遭遇,希望对这类问题有所了解的伙伴可以集思广益、提供对策。不久后,祈翠有惊无险地度过了这次镇压,而有烟无伤并不是她在这一次风波中最大的收获。

“感谢中国政府,让我在求助的过程中找到了同城的线下社群。”将近两年后,祈翠回忆此事,语气中还是带着欣喜。

白纸运动过去两年了,对运动的批评声有一个典型的论调,即2022年出席抗议集会的或许一座城市就能突破数千人,但到了2023年的一周年纪念活动,愿意上街的或许就是百人以内了,到了2024年,也许情况更加不容乐观。由此推论,似乎白纸运动即昙花一现、无疾而终,不过是少数人自我感动。对于这一片面的论调,祈翠在之后的经历就是一个极好的反证。

祈翠找到同城的社群后,认识了一班都对中国的当下存在批判性观点、都对社会议题存在多多少少的关怀、大多都属于来自中国的第一代移民的新朋友。大家组织过李文亮的纪念活动,也在同城其他社群组织的八九六四纪念活动上声援过维吾尔人,也举办过《乌鲁木齐中路》放映会。

在更多的平日里,由于这个社群大多是上班族,大家都比较忙碌,但依然会时不时地彼此交流对一些政治社会议题的看法,你一嘴、我一句地时不时讨论。当然,社群的活跃程度也在不同的时段有高峰和低谷。祈翠说有时候大家很忙碌,也没有什么社会运动议题相关的活动,那种情况下也有过一个月群内无人发言。

但无论如何,这个社群在表面的慵懒随意下始终存在着,并且同其他的社群和运动在加深互动:当祈翠和她的伙伴们一起举办了李文亮医生纪念活动后,在场的本地藏人和维吾尔人就来到现场表达支持并且建立了联系;当祈翠所在的社群苦于找不到场所举办《乌鲁木齐中路》纪录片放映会时,本地的台美人学运团体递来了橄榄枝。由于新一代移民绝大多数都已不存在英语交流能力的问题,跨社区、跨运动、跨族裔的联结和团结显得更为常见且自然。无论是维吾尔社区举办十一抗议,还是华人离散社群纪念白纸运动,基本都会由各个社群联动,给彼此站台支持。

运动的韧性强弱,不能单纯以各类纪念日上街举牌抗议的人数多寡来定;如何能把抗争元素柔和地渗入普通人的日常,并带来潜移默化的建设性成长,也许更为重要。

在海外华人离散社区中,建立一种日常抗争文化

祈翠的经历也引起了June和Miji还有其他在场人的共鸣。June说,白纸运动在各个城市以及不少校园都留下了类似“民主墙”这样的社群,不同社群有不同的行动能力和方式。有些比如会倾向使用在中国驻外机构门口大规模抗议作为常用剧目;有些则会倾向于举行文化类活动、凝聚并拓展社群,例如纽约的热风;也有些甚至没有固定的活动形式,就是相近观点的华人离散侨民大家聚在一起,即使是抱团取暖也是很好的——“因为至少我们在黑夜里看见了彼此”。而进行政治讨论甚至政治行动的时候,即使人不多,也至少在社区内创建了一个政治性的公共空间和场域,这本身是非常可贵的。

June举自己的例子说,ta和维吾尔同学今年也一起在学校张贴过纪念四通桥两周年的海报,原本预计会被中国小粉红数日内撕毁,但直到11月下旬,贴在学校公告栏醒目位置的海报依然完好如初。“相比2019反送中时,许多中国学生对香港人的‘战狼’式攻击,如今经历了疫情三年和白纸,也许很多中国学生虽然不直接参与公开的政治表达,但所思所想确实是有所改变了的?我们也许可以抱有更多的希望。”

夜色已深,杯盘狼藉。大家离开维吾尔餐厅,裹上围巾和口罩,在行人依稀可见的法拉盛街头贴下一张张贴纸。即使在贴的过程中,大家也始终在进行有意义的对话。在经过一家理发店时,Miji在外墙顺手贴下一张贴纸,然后说:“以前这里的一个发型师,理发价格十刀,2020年之后,疫情因素加上他跳槽,价格飞升,变成六十刀,如今是八十刀!”听闻Miji的讲述后,June和另一位参与者、一位学习人类学的学生,又伴随着贴纸的步伐悠悠地聊起了美国本土愈发苛刻的生活成本以及随之而来的社会问题,譬如法拉盛这样的华人社区的仕绅化等等。

一张张贴纸渐渐布满社区的大街小巷,被指控充当“中共跨国镇压机器”的美国福建会馆的大门口,以及公开为以色列辩护、且也被控和中国当局暗通款曲的国会议员孟昭文(Grace Meng)的办公室门口,也被贴上了高举抗议旗帜的小猫。

结束行动后的大家在回程途中,看到纽约本地社群“热风”同时也在发起的白纸两周年纪念活动:线上连侬墙留言。其中有一条留言质疑“白纸”这个概念,说“今天还在自称是运动的参与者或者纪念该运动到底是为了什么?恐怕这些问题都答不上来的”;也有另一条留言指责“白纸现在是一团浆糊的尴尬”,甚至还有一条评论说“要尽一切努力,用几年甚至几十年时间来重建同盟会”。对于这些留言,大家又有各自不同的看法。在行动过去一周后,参与者之一的June给出了如下的答复:

“白纸运动不是要以推翻北京政权才能算上成功,作为海外离散群体,所谓反攻大陆式的议程也不是必然要占据最高的优先级。我们的身分可以是多重的、叠加的、在地的、流动的,‘中国人’不是我们唯一的标签、甚至不是必然的标签,北望神州也不是必然的选择。白纸运动的遗绪未必在于每年还有多少人站出来举牌集会(如有,举牌集会当然也是很好的),同样充满意义的,或许是在后疫情时代持续的公共讨论。”

这意味着逐渐在海外华人离散社区中建立一种日常性的抗争文化。而这种抗争文化通过各自日常性的元素(正如纽约民主墙上常出现的那些匿名的各类小行动),逐渐形塑这一社区的更大意义上的政治文化,并基于此再定义其身份认同。

由此,海外华人离散社区的身份建构不必局限于中国、美国这些民族国家的地缘政治叙事;也不任凭北京当局或者西方政治建制派,将其简化为“心系祖国的海外游子”或者“投奔自由的共产难民”;不让其政治议程和诉求被简化为在两个帝国、两个阵营、两种选择之间二选一站队。通过日常性的抵抗重夺并实践讲述自己故事的权力,这也许是白纸运动给我们新的启示。

在台湾白色恐怖时代,政治受难者被处决前互相告别时,总是唱起一首《安息歌》,其中有一句歌词写道“冬天有凄凉的风,却是春天的摇篮”。研究台美人历史的学者郑昕(Wendy Cheng)在其著作《Island X》中研究冷战时期台湾留学生在美国从事台独运动的历史,揭示了这样一个耐人寻味的事实:

虽然大部分当年推动台独运动的台湾留学生未必在解严后返台从政,甚至其当年提出的很多具体的诉求也未必得到实现;但毫无疑问,这些第一代台湾移民通过其政治活动中建立的社群、信任和联结,在地化地极大形塑了台美人社群的文化面貌,使之拥有不被大中华主义定义的独立性,而非沦为蒋式政权或北京政权在海外的附庸。这或许可以给如今海外华人离散社区一些来自历史的启示。

寒冬已至,暖流不息。即使是暗流涌动,也依然带来第一缕春的气息。◼︎

在June看来,之所以将以色列称为zionist entity,是因为其主张对巴勒斯坦的声援不能简单站在“停战”“反战”的话语上,而是要直指问题的核心,即定居殖民主义和种族隔离。June认为以色列国的存在本身是定居殖民主义的产物,其建国权应当被质疑;以及犹太复国主义政治议程不能代表犹太民族,反对犹太复国主义本身也并非反犹——事实上每次支持巴勒斯坦的集会活动的参与者中都有许多犹太人。

要把关注政治和社会问题当成日常而不是等有活动或者热点出现,这才是作为“新公民”的我们应当做的。另外 不是后疫情时代,我们需要持续的公共讨论。而是公共讨论作为公民本身的特质。就是我们不管是在武汉病毒爆发前还是武汉病毒爆发后,乃至于全面清零破产后的今天。都是要持续去做的事情。而不是像前文中祈翠所在的社群一样。没有热点事件和活动之后,就归于沉默和自己的生活。如果我们必须要有足够的刺激,才能从生活中出来看一眼世界那跟把头埋在沙子里的鸵鸟没有什么区别。甚至还不如墙内经常被打压,却还总是试图发出自己声音的人。