这堂公民政治课,来到了第二节——荷兰大选中的华人政治参与缩影

“华人在荷兰并不需要单一的声音,需要的是多样性。只有在所有政治光谱中都拥有华人的身影,华人在荷兰的政治中才拥有了韧性。”

作者 / 海风

提示:本文字数约5800,阅读约需15分钟

0. “这场大选有可能决定了我们的未来,乃至生死”

10月29日,荷兰举行了新一届的众议院选举。因为在众议院占多数的政党(联盟)将有机会推行自己的政策、决定包括下一任荷兰首相在内的新一届荷兰政府内阁成员,所以,荷兰众议院选举也被简称为荷兰大选。

今年6月,因为原先在荷兰议会占有最多数席位的极右翼党派自由党(PVV)退出了执政联盟,导致政府垮台,才使得荷兰在上一次大选后不到2年,再次面临权利真空。而自由党(PVV)退出上届政府的核心矛盾是,他们试图改变庇护规则、限制难民进入荷兰,而这一激进政策无法得到执政联盟中其他党派的认同。在这样的环境中,移民问题成为大家关注的焦点——大选前,入籍荷兰年限由原本的5年延长至10年的草案进入公众咨询阶段——这则新闻也在移居荷兰的华人当中引起了广泛关注。

亮亮作为刚刚来到荷兰不久的“新移民”,虽然没有投票权,但是非常关注这次荷兰大选。如果极右翼豪赌成功,仍然能在议会中保持领导地位,甚至强势回归超越上一次的席位数量。那么在不远的未来,大概率自由党(PVV)将和其他右翼政党一起斩断亮亮在荷兰寻求长期居住并最终取得公民权的希望。亮亮是不是选错了移民的目的地,迁徙的小舟是否驶入了死胡同?这一切都只能由有投票权的荷兰公民们来决定。

相比于大家可能有所了解的美国或台湾的大选,荷兰大选不存在“没有第三条道路可选择”可选择的无奈。甚至恰恰相反,荷兰的议会党派构成要比邻国德国或者其他多党派国家更多元和分散。1与此相对应,荷兰社会总体对本国政治的参与度也一直维持在一个非常高的水平,近几次大选都能录得75%以上的投票率——这在非强制参与投票的国家当中排名前列。

作为荷兰社会的一部分,华人移民群体也积极参与到大选投票当中,新移民们不仅把政治参与视为公民义务,甚至会把有机会投票作为当初自己转换国籍的主要动力。所有我们采访到的所有青年华人们不仅自己都参与了投票,甚至会呼朋唤友——投谁不重要,有观点分歧也不重要,重要的是出来投票。“此前没有机会,现在加入了荷兰国籍,有机会投肯定要投的。有朋友到票站之前都还没想好投谁,但是哪怕去投票站投个空白票,也是行使自己的权力的方式。”受访者乌鸦鸦这样告诉莽莽的记者。

为了更好地了解华人青年们是如何参与荷兰大选的,我们采访了亮亮、蚂蚁、乌鸦鸦、小A、大V、面条、竹子这7位受访者,就投票之前关注的议题、利益考量、投票策略以及华人社群在荷兰政治参与的现状和未来走向等问题进行了讨论。

1. 翻过墙的移民会撤下了梯子吗?

竹子跟亮亮一样,是还没能获得投票权的“新移民”,Ta也非常关注荷兰的大选。在大选前一天和当天,Ta都积极呼吁身边的人出门投票,“因为那些极右翼肯定都会去投票的,如果持左翼立场的人只是因为对现实失望就不投票,那么声音就根本不会被听到。”Ta在社交媒体上写到:“种族主义者会去投票、恐同的人会去投票、强奸犯会去投票……如果想要让声音被听到,我的朋友们,请你们也去投票。”曾经体验过美国拜票文化的Ta期待未来能够参与到这样的活动当中去,打扰别人几分钟,说出自己的想法,“尤其是在移民问题上,是能投票的人为不能投票的人投票”、决定别人的命运;想要让移民们的声音被听到,只有通过自己积极地发声才行。

从本次大选的结果看,Democrats 66(民主66,简称:D66)贏得了将近17%的选票,以最多的支持率成为本次选举的“赢家”。而他们以中左翼的进步立场示人,移民政策也相对包容,尤其是在“荷兰入籍时间五年改十年”的提议上持反对立场,有报道指出,党首Jetten表示:十年入籍的政策将使融入变得更难。10月29日选举当天,看到初步结果是D66领先并将成为议会最大党,竹子、亮亮们悬着的心暂时放了下来,“看起来我们安全了。”

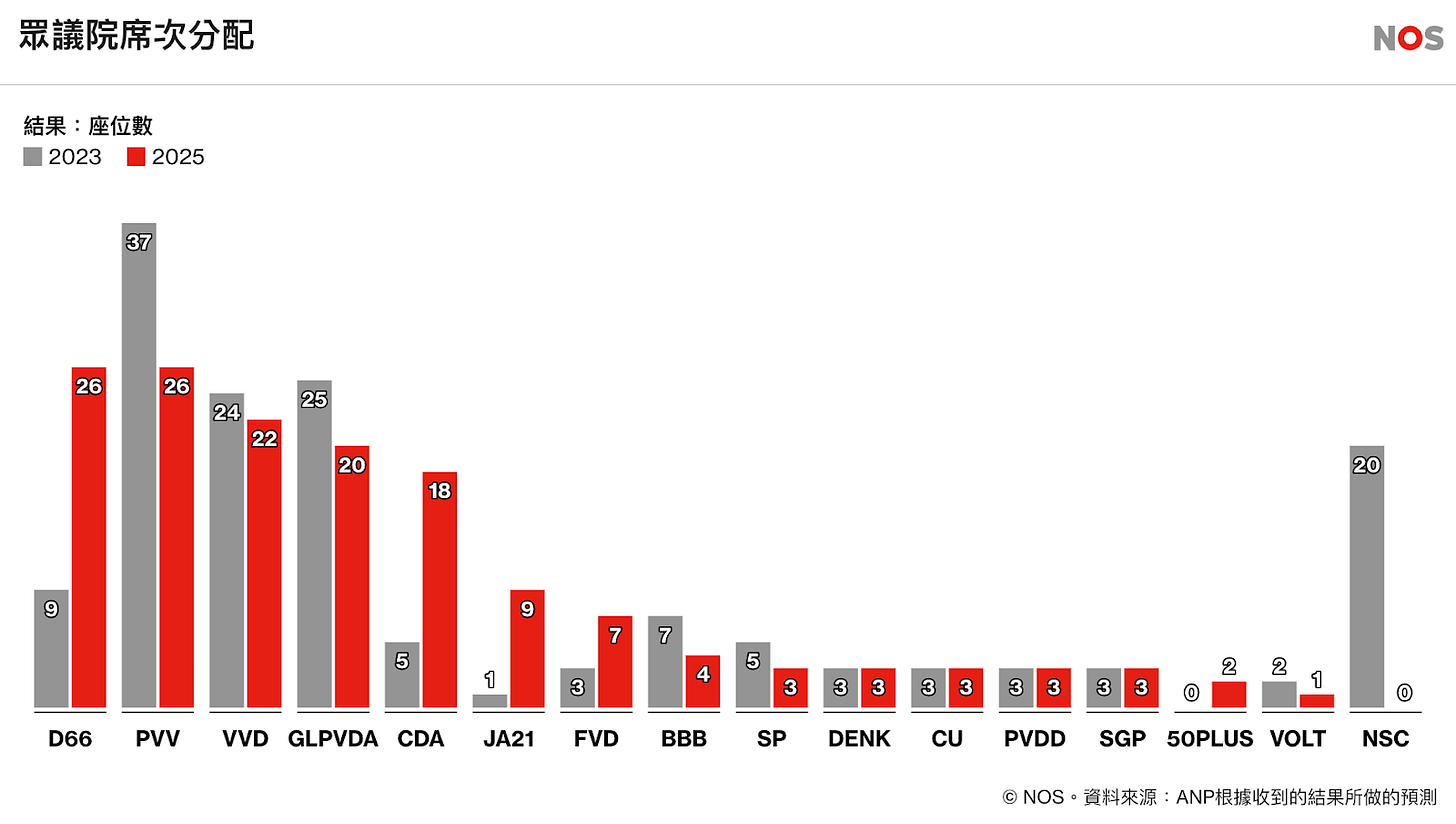

事实果真如此吗?分散的投票结果让“胜选”这个简单的概念在荷兰变得复杂起来。17%的得票率根本谈不上“多数”,同时,得票率第二的政党是较上次选举得票有所下滑,但仅以微弱劣势与D66 同样取得26个议会席位(总共150席)的自由党(PVV)。在这种情况下,如何组阁成为关键问题,也让未来的荷兰政坛保有变数。

取得14.2%得票率支持、位列第三的人民自由民主党(VVD)在政治光谱上属于中右翼阵营,力主延长入籍年限。如此看来,“获胜”的左翼“领先优势”并不明显,甚至理论上存在所有右翼力量联合而排斥D66组成联合政府的可能性,那么D66到底“获胜”了吗?2

首次投票的蚂蚁对这个结果就有自己的反思:“我之前一直是坚定地投给左翼小党,这更符合我的政治理念。但是,如果提前预知这个结果,我可能会投给D66吧!扩大左翼领先优势,所以未来我也会思考如何更有策略的投票。”

作为移民群体的一员,个体政治立场的选择有可能天然偏向更开放的移民政策,但是拥有投票权意味着个体不会再受到移民政策变动的影响。例如入籍年限的修改不会对已经有投票权的移民本人产生影响,在这种情况下,其他因素就可能影响立场选择。况且移民问题并不是大选中唯一的议题,乌鸦鸦就觉得在大选前的线上政党立场测试中,移民甚至难民有关的议题和其他容易“引战”的、基于意识形态的话题占据了多数,例如没有直接讨论住房不足这样日益严峻的民生问题,而是把问题引向“是否应该在2030年前达成氮排放限制、未来租房租金的涨幅是否会超过通货膨胀率”这样的价值判断。“如果有很多人不清楚自己应该投谁、哪个政党最符合自己的价值,根据线上测试的结果投票的话,投给左翼的票就会变多,但是这不一定符合你的利益。”

无独有偶,另一位受访者小A的感受与此接近,但Ta仍然做出了自己的选择:“我投给了左翼,但是也许从利益角度来说,这不一定最符合我的利益。我父母在了解了各党派的政策之后,最终选择了在移民政策上支持延长入籍年限的政党,实际上是基于其他政策倾向和现实考虑。但是我至少现在还是坚持自己的选择。”

2. 选政党,还是选具体的人?

今年荷兰的选票以“尺寸大”、“选项多”的特点引起了广泛的关注:一共27个政党,超过1100多位候选人印刷在一张选票上,选民需要在这当中选择一位候选人进行投票,真可谓千里挑一。但是,想要从中找出最符合自己的选择并不容易。

虽然荷兰跟台湾一样,大选结果是根据最终的政党得票率对应在议会中分得的席位数量,再以政党提名顺序从前往后,来决定最终的当选议员,仿佛人人都是“不分区立委”。但是投票时,公民的投票却是直接针对来自地方的候选人,也就是说,投票时你可以选择排在这个政党第40位来自阿姆斯特丹的某人,这票会被计算到该党的支持率,但是你选择的候选人可能与议会无缘。在这种情况下,多大程度上大家会跳出政党总体的竞选纲领,关注来自各个地方的“具体的人”呢?

我们的受访者、在荷兰有多年政治参与经验的大V告诉我们,在荷兰大约有80%的选票是直接选择各党党首的——这种现象在这样的投票制度下就不足为奇了。但是仍然有不少人会在他们关注的党派下寻找自己的代表,像蚂蚁选择的是左翼小党,在具体投票时,她会寻找这个政党的候选人当中看起来不是传统荷兰名字、同时像女性名字的候选人来支持。

有所呼应的是荷兰本地正兴起“为女性投票”(Stem op een Vrouw / Vote for a Woman)这样的号召。在荷兰的选举制度中,对候选人的直接选择被称为“优先票”,得票率超过一定比例 的候选人将成为本党最先入围议会的代表,相对顺位较低的本党代表将因此失去议员资格——这就是优先投票制度(voorkeurstemmen)。翻看过去三次大选的结果,一共有8位议员通过优先投票取代了各自党派排名靠后的候选人,这8位凭借优先投票制度当选的议员中只有一位男性。

在投票时除了关注政党本身,更关注地区候选人的另一个常见理由是出于对本地政策的关心。像大V和面条分别居住在荷兰一南一北的省份,并非大家平时熟悉的阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、乌特勒支四大城市。在这种情况下,他们都更期待来自本地的议员可以在议会中发挥作用,为本地争取利益。但是投票时是否关注本地候选人,显然还取决于投票人在本地居住的时间和未来的稳定性。比如刚刚搬到目前生活的城市不久、未来存在不确定性的小A虽然也选择支持本地的女性候选人,但Ta花了更多时间来了解政党政策,而不是候选人本身。而乌鸦鸦则是采取了另一种策略,在本地已经稳定居住的Ta直言在未来的市议会选举时,将会较大选选择不同的立场,支持将本地利益放在第一位的地方政党。

3. 缺少公共空间的华人社群资讯壁垒

听起来,荷兰大选的规则如此复杂,想要负责任地投票并不容易——如何获取信息成了解答这个问题的关键。虽然大家在日常生活中对荷兰语的依赖程度不高,但是一旦来到了大选这样本国色彩鲜明的政治活动,荷兰语就成了华人社群深入参与的一大障碍。特别是新移民当中,有相当部分的华人青年仍然依靠英语世界的二手信息来了解选举动态。那么大家是否会组织聚会、讨论甚至通过社群活动,来帮助人们更好地了解荷兰政治的现状并做出选择呢?

事实是通常需要在荷兰连续居住满五年且有工作才能归化成为荷兰人,进而拥有投票权。在这种情况下,大家往往处在各不相同的状态里:蚂蚁最近处于工作转换的阶段,社交和了解选举信息的时间都很有限,甚至选举当天都只能在下班后的晚上7点匆忙赶到投票站;小A因为换了城市与过往学生时代的伙伴鲜少见面;面条则长期在“偏远”省份居住,身边不少朋友即使留在荷兰也纷纷搬离、去往大都市……朋友们的立场表态和政治参与往往只能通过社交媒体来了解。

针对这种现象,在社交媒体上动员大家投票的竹子觉得,华人群体对于转换国籍还是有一种“似乎背弃了出生国的耻感”,一般不愿意提及,除非是知根知底的伙伴,否则大家对于哪怕已经长期在荷兰生活的“新移民”也还是会默认对方没有投票权。

除了“耻感”,也因为每一个归化的新移民都经历了各自的坎坷,“大家都知道这当中的难处,所以才不会简单的根据来荷兰的年限来推断对方有投票权。”乌鸦鸦是这样解释的。其实在采访中,有不止一位在荷兰居住超过10年的受访者,仍然在今年是首次参与投票。然而在过去4年的时间里,荷兰已经进行了三次大选。看来从居住在荷兰到最终入籍参与投票的这一漫长过程里,新移民的个体节奏差异、以及可能的居留身份的意外或无奈中断,或是难以形成政治参与的共同体的原因之一。

其实在疫情期间,孤独感和相互看见的需求曾经催生出华人群体组织的、关于荷兰大选的中文科普活动。参与过几年前线上科普活动的大V,对于现在反而没能有这样的活动感到惋惜,当大家回归线下,这样的机会反而缺失了。

不过在荷兰也并不是完全没有群体性的华人声音,参与了2023年和2025年两次大选、2022年成立的政党 NL Plan 党主席陈国强 Kok Chan 就是华裔。临近大选,荷兰几大城市的唐人街都整齐划一地贴上他的海报表达支持;面条远在中国的父亲从微信上比他先读到了这个政党的消息——这些迹象都显示出NL Plan与华人群体的紧密联系。

但是他和他的政党能代表华人群体吗?几乎所有的受访者都直接表示:不能。“大概能代表中餐厅的价值观吧!”小A说,“但肯定不能代表我们这一代人的价值观。”然而,另一方面很多受访者也告诉我们,NL Plan在Tik Tok上采取类似meme的宣传手段,在荷兰青少年群体中出现一阵模仿和恶搞的风潮,但这样的流行似乎并不为华人群体所乐见。面条就认为事实上根本不需要一个华人的党,也许在未来的某一天大家都可以从单纯的出生国、华人这个地理或族裔身份中解脱出来。

4. 未来:华人参与是融入的一部分

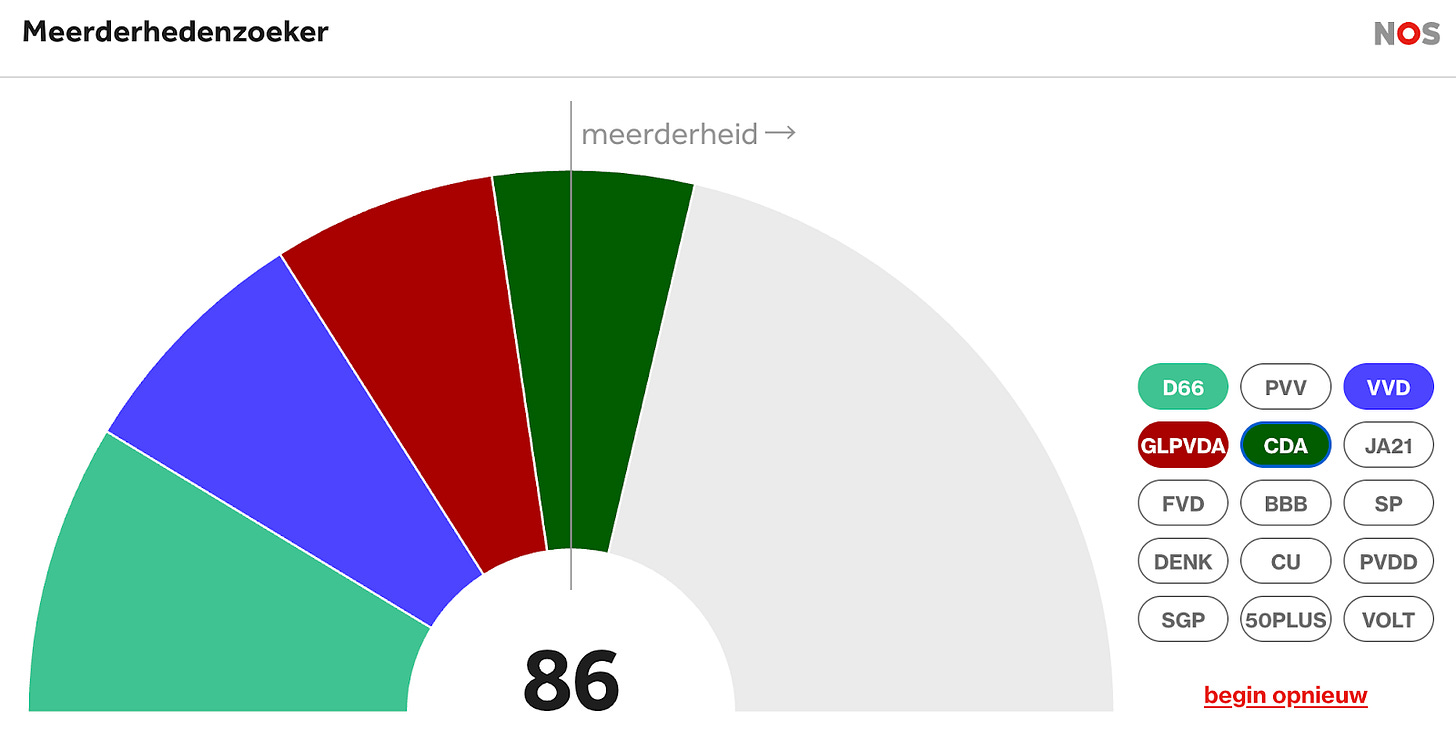

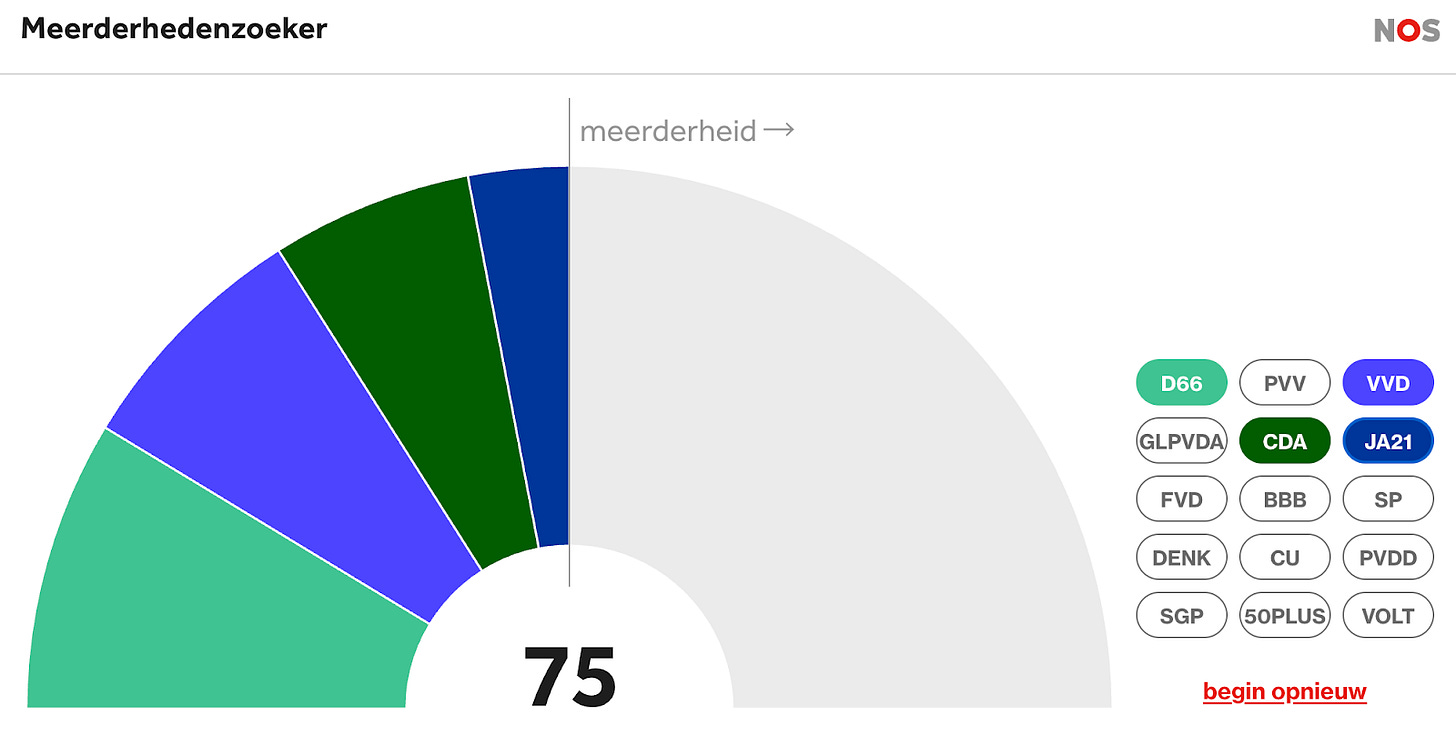

虽然大选之夜已经过去了近一个月,但是正如前文所展示的各种可能性,各方组阁的讨论才刚刚开始。荷兰最近两次大选之后分别历时创纪录的299天和223天才完成组阁,可见在投票之后,组建联盟仍需漫长的辩论、博弈、谈判和妥协,不确定性依然存在。

我们的受访者们也表示从选举的结果出发,当新一届联合政府出炉时,他们推出的政策和效果才是真正检验这次选择对错的时刻。有了前一次极右翼政府领衔的短命内阁的经验,大多数人即使对荷兰政治的未来不抱明确希望,仍然会感叹一句:应该不会比前一届更差了吧!

不过,当我们用放大镜看到微观政策,反映到每个人的选择和立场,就会看到大家对未来的不同期待。比如在对华关系和近期急剧升温的台海问题上,D66排名第二的候选人是“对中国政策跨国议会联盟”(Inter-Parliamentary Alliance on China)的荷兰主席,面条就猜测:也许D66执政后,会给台湾带去一些支持。针对不同的声音,Ta希望大家能够予以理解,哪怕是相反的声音:“朋友圈里可能还有一个PVV的支持者吧,但是我也能理解Ta。”

不少人在荷兰长期居住后立场开始转变,把最初单纯体验式的政治参与热情转移到对民生和切身利益的考量上。人民自由民主党VVD这次虽然与D66持有完全不同的政策立场,但他们仍然取得了不少支持。除了收紧移民政策、主张延长入籍年限,VVD坚持延续目前的购房贷款利息抵扣个税的税收优惠政策,为该党赢得了不少新移民中产家庭或刚刚购房的新移民的选票。作为应对荷兰住房危机的措施,D66提出通过取消个税抵扣,把钱用到荷兰十大新城市建设计划当中去。但是,这可行吗?有些人持怀疑态度。“左翼提出的方案,最大的问题是需要钱去执行。年轻的时候,离开中国选择另一个地方生活并且积极参与政治的人,谁不是左翼呢?但是在这里时间久了就知道单凭理想主义解决不了问题。”乌鸦鸦这么说。

立场分歧也许并不影响青年华人们在荷兰的政治参与,就像不同立场的人可以一起去投票一样,政治参与本身就是融入的过程。竹子希望下次有机会,可以走出去,面对面向更多人传递自己的理念;面条今年对自己的荷兰语没有足够的信心,也许这会是Ta未来精进荷兰语的动力:在下一次大选时,可以成为Ta支持的政党的志愿者,为他们走上街头助选;而大V则期待自己从下一场地方选举开始尝试进入政坛,已经参与了三次监票工作的Ta,有望在未来成为被唱票念出的那个名字。即使有着深刻的政党联系,Ta仍然认为大家可以有不同的信念和价值,“华人在荷兰并不需要单一的声音。”华人社群所需要的是多样性,“只有在所有政治光谱中都拥有华人的身影,华人在荷兰的政治中才拥有了韧性。”■

在德国党派需要取得5%以上的选票方能进入议会、取得席位,而在荷兰只需要得到至少1%的选票就可以进入议会获得一个席位。不同的规则设定直接导致荷兰议会呈现出小党更多、选票更分散的格局。

包括人民自由民主党(VVD)在内的其他政党目前都排除了和极右翼政党PVV组阁的可能性。